Accueil > France d’Outremer > Antilles polluées par le chlordécone : qui veut faire taire Harry Durimel (...)

Antilles polluées par le chlordécone : qui veut faire taire Harry Durimel ?

mardi 5 juin 2007

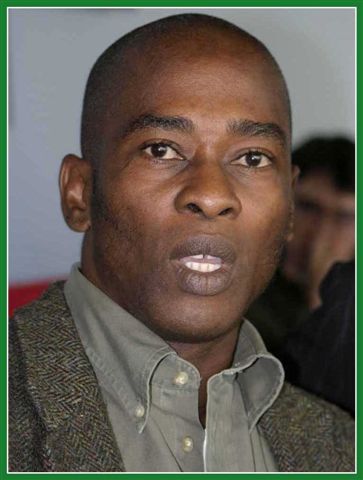

Harry Durimel, avocat et porte-parole des verts Guadeloupe, est à la pointe du combat pour obtenir réparation de la pollution des Antilles par le chordécone, puissant et dangereux pesticides massivement utilisé dans les plantations de bananes malgré son interdiction (voir : Antilles, silence on empoisonne). En particulier il défend le collectif d’associations qui ont déposé une plainte auprès du procureur de la république.

Depuis le début de cette affaire, les instances judiciaires s’emploient à empêcher la démarche (voir : La justice aux Antilles coûte cher !).

Récemment, le Procureur de la République a pris un réquisitoire invitant le Juge d’Instruction à mettre en examen Harry DURIMEL pour des prétendus faits de violation du secret de l’instruction et entrave à sa bonne marche dans une affaire qui date de février 2004.

En Guadeloupe, le comité de soutien à Harry Durimel estime que ce réquisitoire n’est pas sans relations avec le dossier du Chlordécone. Un soutien massif s’organise. A nous de le relayer ici.

TRIBUNE CITOYENNE

par le Comité de Soutien à Harry Durimel

Depuis qu’il a embrassé la profession d’Avocat en 1992, Harry Jawad DURIMEL s’est insurgé contre toutes les injustices et s’est toujours trouvé aux côtés des victimes de discriminations. Fervent de l’écologie et de la nature, il a été à la pointe de tous les combats pour la défense de l’environnement, de Droits de l’Homme et des Libertés.

Depuis qu’il a embrassé la profession d’Avocat en 1992, Harry Jawad DURIMEL s’est insurgé contre toutes les injustices et s’est toujours trouvé aux côtés des victimes de discriminations. Fervent de l’écologie et de la nature, il a été à la pointe de tous les combats pour la défense de l’environnement, de Droits de l’Homme et des Libertés.

Depuis quelque temps, Harry DURIMEL a entrepris de dénoncer les carences de l’Etat dans la problématique liée à la commercialisation illicite du Chlordécone et à l’empoisonnement qui s’en est suivi. C’est à son initiative et sous son impulsion qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée en Mars 2006. Rejoint depuis par une dizaine de ses confrères dans ce combat, il bataille pour vaincre la résistance farouche qu’oppose le Procureur de la République à la recevabilité de ladite plainte. En outre, au début de cette année, Harry DURIMEL a écrit aux plus hautes autorités judiciaires et aux parlementaires pour dénoncer certains dysfonctionnements de la Justice auxquels il est confronté quotidiennement à l’occasion de sa profession.

La détermination, la dignité et l’intégrité de ce valeureux Guadeloupéen ne plaisent pas et dérangent manifestement. On veut le faire taire et on assiste un véritable détournement de pouvoir de l’appareil judiciaire.

En effet, au lieu de rechercher et de poursuivre les responsables de l’empoisonnement de nos sols par le chlordécone, le Procureur de la République a pris un réquisitoire invitant le Juge d’Instruction à mettre en examen Harry DURIMEL pour des prétendus faits de violation du secret de l’instruction et entrave à sa bonne marche remontant à Février et Mars 2004, c’est-à-dire plus de 3 ans !!!!

C’est ainsi que par convocation reçue le 16 Mai 2007, Me Harry DURIMEL est convoqué le 4 Juin 2007 devant un Juge d’Instruction à Pointe-à-Pitre, en vue de son éventuelle mise en examen.

L’objectif de cette manœuvre n’échappera à personne, car il est évident que les faits reprochés à Maître DURIMEL ne sont qu’extrapolation et manipulation indignes de l’idée que le peuple se fait de la JUSTICE et des buts qui lui ont été assignés, à savoir : rétablir chacun dans ses droits et protéger les intérêts des individus et ceux de la société.

Il s’agit d’un dérapage scandaleux de la Justice française auquel nous sommes tous exposés : POUR MARQUER NOTRE REFUS A CETTE INSTRUMENTALISATION DE LA JUSTICE, MOBILISONS NOUS MASSIVEMENT :

![]() POUR UN GRAND MEETING DE SOUTIEN A HARRY DURIMEL LE 1ER JUIN A 19H30 DEVANT LE PALAIS DE LA MUTUALITE A POINTE-A-PITRE

POUR UN GRAND MEETING DE SOUTIEN A HARRY DURIMEL LE 1ER JUIN A 19H30 DEVANT LE PALAIS DE LA MUTUALITE A POINTE-A-PITRE

![]() LE LUNDI 4 JUIN 2007 A 8H30 DEVANT LE TRIBUNAL DE POINTE-A-PITRE, ANNEXE, ANCIENNE GENDARMERIE, PLACE DE L’EGLISE.

LE LUNDI 4 JUIN 2007 A 8H30 DEVANT LE TRIBUNAL DE POINTE-A-PITRE, ANNEXE, ANCIENNE GENDARMERIE, PLACE DE L’EGLISE.

comitedesoutienharrydurimel@hotmail.com

Motion de l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE

MOTION en provenance du Bureau de Maître Gérard DERUSSY Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de la Guadeloupe.

Le Barreau de la Guadeloupe a appris que l’un de ses membres, Maître Harry Jawad DURIMEL est convoqué par un juge d’instruction de Pointe-à-Pitre pour être entendu dans le cadre d’une éventuelle mise en examen le lundi 4 juin 2007 à 8 heures 30.

L’Ordre des avocats a voulu connaître les éléments de fait et de droit motivant une telle action.

A l’analyse, il se révèle que les faits de divulgation d’informations dans le cadre d’une procédure d’instruction qui sont reprochés à Maître DURIMEL sont dépourvus de substance et de fondement.

En outre la procédure se caractérise par une violation massive et systématique de toutes les règles de droit.

Aussi l’Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe, s’indigne de ce qu’un avocat dans l’exercice de ses fonctions soit recherché et poursuivi pour des faits inexistants.

L’Ordre des Avocats et le Barreau s’insurgent du sort réservé aux droits de la défense et condamne le choix délibéré du parquet de s’en prendre à un avocat dans l’exercice de sa mission de défense, mettant par la même en cause sa probité, sa dignité, son indépendance, son honneur et sa liberté.

Le Conseil de l’Ordre et le Barreau de la Guadeloupe rappellent que les avocats sont les défenseurs naturels des libertés individuelles et des libertés publiques dans un Etat de droit et que toute forme d’atteinte à leur pouvoir d’exercer librement leur profession en toute indépendance et en sûreté, constitue une violation intolérable des principes fondamentaux consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C’EST POURQUOI, L’ORDRE DES AVOCATS

Décide de façon unanime d’apporter son soutien inconditionnel à Maître DURIMEL,

Appelle l’ensemble des avocats à se mobiliser le lundi 4 juin 2007 à partir de 8 heures, en suspendant toutes activités judiciaires quelles qu’elles soient.

Alerte l’ensemble des citoyens sur les risques que font peser sur leur défense et leur liberté de pareilles méthodes.

Dit que la présente motion sera transmise à : Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outremer, au Bâtonnier de Paris,

la Confédération Nationale des Avocats, la FNTJJA, au Syndicat des Avocats de France (SAF), aux Syndicats d’Avocats de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, la Ligne des Droits de l’Homme (LDH)

Les Verts soutiennent l’action d’Harry DURIMEL

Pour Harry Durimel , militant vert , avocat défenseur de l’environnement

Communiqué des Verts, du 4 juin 2007

Les Verts soutiennent l’action d’Harry DURIMEL, responsable des Verts Guadeloupe , avocat, défenseur des libertés et de l’environnement. Il est aujourd’hui mis en cause parce qu’il dénonce les carences de l’Etat dans la problématique liée à la commercialisation illicite du Chlordécone et à l’empoisonnement qui s’en est suivi.

C’est à son initiative et sous son impulsion qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée en Mars 2006. Le Procureur de la République s’oppose à la recevabilité de ladite plainte au lieu de rechercher et de poursuivre les responsables de l’empoisonnement de nos sols par le chlordécone, Le même Procureur de la République a pris un réquisitoire invitant le Juge d’Instruction à mettre en examen Harry DURIMEL pour des prétendus faits de violation du secret de l’instruction et entrave à sa bonne marche remontant à Février et Mars 2004, c’est-à-dire plus de 3 ans.

C’est ainsi que Me Harry DURIMEL est convoqué le 4 Juin 2007 devant un Juge d’Instruction à Pointe-à-Pitre, en vue de son éventuelle mise en examen.

Dans les Départements et Territoires d’outre - mer se concentrent à la fois les injustices environnementales, sociales et le déni démocratique, héritier du colonialisme. À travers ce coup porté à Harry DURIMEL, c’est la liberté d’expression et les droits de la défense qui sont attaqués.

Les Verts appellent les forces démocratiques, syndicales, associatives, politiques du comité de soutien à Harry Durimel qui s’est constitué en Guadeloupe.

Les Verts

Les suites de l’affaire Harry Durimel - Motion de soutien au Barreau de la Guadeloupe

La FNUJA informée de la situation de notre confrère Me DURIMEL prend acte de la motion prise par le Barreau de la GUADELOUPE.

Apporte son inconditionnel soutien au Barreau de la GUADELOUPE.

Déplore toute entrave au libre exercice des droits de la défense à tous les stades de la procédure pénale.

Rappelle qu’un Avocat ne doit pas être inquiété dans l’exercice de sa mission dès lors qu’elle est assurée avec conscience, indépendance, probité et humanité.

La FNUJA restera vigilante à l’application des dispositions légales relatives à de prétendus faits de divulgation d’information.

Rappelle les engagements du Garde des Sceaux en 2005 sur l’application de ces textes et demeurera en conséquence particulièrement attentive à toute mise en œuvre de ces dispositions déjà attentatoires aux libertés fondamentales.

Le Bureau de la FNUJA

1er acte : la convocation devant le Juge d’Instruction de notre Confrère

Notre Confrère, Harry DURIMEL, l’un des membres fondateurs de l’UJAG, est convoqué, lundi 04 Juin 2007 à 8 Heures 30 par le Juge d’Instruction en vue d’une audition de première comparution.

Cette convocation intervient à la suite d’un réquisitoire introductif du Procureur de la République de POINTE A PITRE, requérant la mise en examen d’Harry DURIMEL à qui il est reproché d’avoir « révélé, courant février et mars 2004, directement ou indirectement, des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit dont il a eu connaissance du fait de ses fonctions, ladite révélation étant de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité ».

Le Procureur de la République vise, pour la prévention, les articles 434-7-1, 434-7-2 et 434-4 du Code pénal.

Harry DURIMEL intervenait, à cette époque, dans la défense des intérêts d’une personne mise en examen dans un trafic International de Stupéfiants.

Le Juge d’Instruction en charge du dossier avait ordonné, sur commission rogatoire, la mise en place d’écoutes téléphoniques qui ont abouti à l’interception des conversations de deux des mis en cause dans cette affaire, mis en cause qui n’étaient pas les clients du Confrère.

Le Juge d’Instruction a reçu la transcription desdites conversations téléphoniques le 14 Juin 2004 et a poursuivi l’information qui a abouti au renvoi de quinze personnes par devant le Tribunal Correctionnel de POINTE A PITRE.

Ces personnes ont toutes été condamnées, en personne ou par défaut, par le Tribunal Correctionnel de POINTE A PITRE, le 20 Décembre 2004.

C’est, aujourd’hui sur le fondement de ces seules écoutes téléphoniques, qu’Harry DURIMEL est mis en cause.

Sans aller au fond du dossier pour ne pas risquer des mises en examen en série, il faut dire que de l’avis unanime des avocats qui ont eu accès au dossier, (plus d’une cinquantaine d’avocats se sont constitués), le dossier instruit ne contient aucun élément probant permettant de mettre en cause notre Confrère et s’analyse en une série de violation des textes et de la procédure pénale.

L’UJA ainsi que le Conseil de l’Ordre ont pris des motions condamnant l’atteinte dont le confrère est l’objet.

Myriam TREIL

Présidente UJA GUADELOUPE

UJA : Union des Jeuves Avocats

2ème acte : le statut de témoin assisté de notre Confrère

La décision de témoin assisté a finalement été adoptée par le Juge d’Instructon. Une position considérée "mi-chèvre mi-chou", parfaitement insatisfaisante et qui prive de recours radicaux.

Un nouveau communiqué (ci-dessous retranscrit) a donc été rédigé par le Barreau de la Guadeloupe, qui appelle à continuer le mouvement de protestation.

Aujourd’hui, 5 juin 2007, sera déposée une requête devant la Chambre de l’instruction, dont tous demandent son examen sans délais et surtout pas pendant les vacances ou en septembre.

Au cours de l’actuelle session d’Assises, la première affaire a été renvoyée hier.

Le Procureur, qui a assisté à toute l’audience de première comparution du 4 juin a in fine indiqué, à mots à peine couverts, que ce dossier le dépassait... Par qui ? Pourquoi ?

Ce qui est certain c’est que nos Confrères du Barreau de la Guadeloupe entendent bien que les 45.000 Avocats de France soient derrière eux, avec le plus de bruit possible.

Le communiqué du 5 juin 2006 du Barreau de la Guadeloupe ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE

COMMUNIQUÉ :

Les Avocats du Barreau de la Guadeloupe, réunis en assemblée générale ce lundi 04 juin 2007, ont pris acte de ce que, le juge d’instruction, après avoir entendu pendant plus de 09 heures la défense présentée dans l’intérêt de Maître Harry Jawad DURIMEL, au cours de laquelle ont été mises en évidence des violations massives et systématiques des règles de droit, n’a pas cru devoir prendre la décision qu’imposait l’inconsistance du dossier, à savoir la mise hors de cause de notre confrère.

C’est pourquoi

Les Avocats du Barreau de la Guadeloupe, garants des libertés et soucieux du respect du droit :

![]() Décident de poursuivre leur mobilisation pour que Justice soit rendue ;

Décident de poursuivre leur mobilisation pour que Justice soit rendue ;

![]() Maintiennent leur décision de suspendre toute participation aux activités judiciaires, et ce, jusqu’à nouvel ordre ;

Maintiennent leur décision de suspendre toute participation aux activités judiciaires, et ce, jusqu’à nouvel ordre ;

![]() Dit que la présente motion sera transmise : à Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au Conseil National des Barreaux, à la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre Mer, au Bâtonnier de Paris, à la Confédération Nationale des Avocats, à la FNUJA, au Syndicat des Avocats de France (SAF), aux Syndicats d’Avocats de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, à la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

Dit que la présente motion sera transmise : à Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au Conseil National des Barreaux, à la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre Mer, au Bâtonnier de Paris, à la Confédération Nationale des Avocats, à la FNUJA, au Syndicat des Avocats de France (SAF), aux Syndicats d’Avocats de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, à la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

Le Barreau de la Guadeloupe

COMMUNIQUE DE PRESSE du Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionais et Mahorais.

EN OUTRE-MER, ON BAILLONNE ET ON EMPOISONNE !

Le Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais et Mahorais (Collectifdom) s’insurge contre les tentatives perfides, qui visent à atteindre Harry DURIMEL, militant engagé depuis longtemps contre les injustices et dans la défense de la cause écologique en Outre-mer, jusque-là ignorée par les gouvernements successifs.

A travers ce coup bas, c’est tous les acteurs associatifs et les militants qui agissent pour la défense de l’environnement qui sont visés, et singulièrement ceux qui tentent d’apporter des réponses à l’épineuse question du chlordécone et des pesticides.

Par ailleurs, considérant les lenteurs patentes des services de l’Etat à prendre concrètement en charge les problématiques environnementales en Outre-mer, comme l’illustre les cas du chlordécone et des pesticides ;

Considérant ces mêmes lenteurs dans le traitement du scandale de l’épidémie de chikungunya à la Réunion, encore bien présent dans la mémoire des familles des victimes ;

Le Collectifdom peut s’étonner qu’il puisse être reproché à M. Harry DURIMEL, pour des faits remontant à 2004, de « porter entrave à la bonne marche ou au secret de l’instruction », d’une justice qui tarde véritablement à passer mais, tente de s’exercer contre un avocat emblématique notoirement connu pour son attachement à la faire avancer.

Car on le sait tous, Harry DURIMEL est l’un des leaders du collectif formé par une trentaine d’avocats guadeloupéens, qui a déposé plainte contre l’Etat pour empoisonnement en mars 2006.

Le Collectifdom n’est pas dupe de telles manœuvres qui visent à bâillonner les défenseurs actifs de l’environnement et de la santé publique en Outre-mer.

Le Collectifdom interpelle fermement le nouveau Gouvernement pour qu’il mette un terme à de telles situations, particulièrement sur sa volonté d’instaurer, la politique de « rupture » voulue par le Chef de l’Etat, et interpelle les Elus, la population guadeloupéenne et les associations à soutenir Harry DURIMEL dans ce combat juste et légitime.

Le Collectifdom apporte son soutien plein et entier à Harry DURIMEL, et lui adresse sa très fraternelle solidarité.

Fait à Paris, le 1er juin 2007

Charles DAGNET - Daniel DALIN

Secrétaires généraux

Contact : Béatrice Dhib : 06 03 242 609

Victoire de la mobilisation de soutien à Harry DURIMEL !

Chers Compatriotes,

Sous la pression exercée par l’immense mouvement de solidarité à Harry DURIMEL dans lequel le Collectifdom a pris une part active, l’appareil judiciaire met un genou à terre.

En effet, du risque de mise en examen qu’il encourait initialement sur réquisition du Procureur de la République, le Parquet n’a finalement retenu contre Harry DURIMEL, que le régime de « témoin assisté ». Statut certes insatisfaisant, arraché après 9 heures de plaidoiries par les 65 avocats au Barreau venus l’assister dont le Bâtonnier en exercice, Maître Gérard DERUSSY.

Une requête en nullité a été aussitôt déposée devant la Chambre de l’instruction en vue d’un examen de l’affaire dans l’urgence.

Une foule conséquente de guadeloupéens révoltés, s’est massée devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre pour témoigner de sa solidarité, et une centaine d’avocats au Barreau de la Guadeloupe concourt activement à la défense de leur collègue injustement poursuivi, et contre l’instrumentalisation de l’appareil judiciaire à des fins partisanes.

Une telle décision du TGI est justifiée par les graves conséquences que pourrait avoir une éventuelle mise en examen, au regard de la présomption d’innocence dans un dossier datant de 2004 dans lequel, Harry DURIMEL a fait la démonstration de sa totale innocence des faits qui lui sont reprochés.

Maître DURIMEL nous écrit : « il m’est reproché aujourd’hui, le fait d’avoir, soit disant, violé le secret de l’instruction dans une affaire que j’ai plaidée il y a 3 ans (Novembre 2004) et dans laquelle ma cliente a été condamné à 2 années de prison et son mari, trafiquant notoire déjà condamné à multiples reprises par le tribunal correctionnel de PàP, à 10 ans ».

Comme on peut s’en rendre compte et comme le Collectifdom s’en est publiquement indigné, (lire notre communiqué sur www.collectifdom.com), il est fort surprenant que la justice ressorte une ancienne affaire jugée, en pleine campagne législative, dans laquelle Harry DURIMEL est candidat.

Sachant le combat que mène sans concession Harry DURIMEL dans le scandale du chlordécone, serait-il l’objet d’une « sourde combinaison judiciaire » dont l’objet ne vise ni plus ni moins, à lui ôter la possibilité de porter ce combat essentiel pour l’environnement et la préservation des populations, au cœur de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale ?

Ou alors, que l’on cherche à protéger les éventuels coupables du commerce illicite du chlordécone car, Harry Durimel est l’un des leaders du Collectif d’une trentaine d’avocats qui a déposé plainte contre l’état pour empoisonnement en mars 2006 ?

Rappelons, que le même Procureur s’oppose à la recevabilité de ladite plainte.

A toutes ces questions, le Collectifdom saisira par écrit le Président de la République et le Gouvernement dans les meilleurs délais.

Il convient de poursuivre, et d’accentuer notre mobilisation jusqu’à l’abandon complet des poursuites contre Harry DurimeL dans un dossier jugé depuis trois ans.

Le Collectifdom réaffirme son soutien sans faille à Harry Durimel, et adresse sa totale solidarité à tous les guadeloupéens qui se sont mobilisés devant le TGI, marquant ainsi leur attachement aux principes sacrés du respect de la justice et de son indépendance.

Foss

Charles DAGNET Daniel DALIN

Secrétaires généraux

www.collectifdom.com

Affaire Durimel : quand le pénal rime avec scandale

Publié le 07/06/2007 Auteur : Dominique Urbino

Avocats surtout mais syndicalistes, militants des droits de l’homme ou un public de plus en plus sensibilisé aussi : ils étaient une centaine à prendre part au débat d’idées, tenu au centre Rémi Nainsouta (Pointe-à-Pitre), le jeudi 7 juin, autour de la seule raison qui aura poussé, de l’avis de tous, le procureur de la République à mettre l’avocat Harry Durimel en examen, le 4 juin dernier, plus de 3 ans après les faits : le faire taire et taire le scandale de l’empoisonnement au chlordécone en Guadeloupe et Martinique.

Hasard ou pas, le centre Rémi Nainsouta, centre culturel mais aussi bibliothèque spécialisée sur l’histoire de la Guadeloupe, propose une exposition sur les évènements de mai 67. Le décor est planté. A l’intérieur de la salle du Chevalier Saint-Georges, une centaine de personnes ont répondu à l’appel des juristes. Le lien entre la mise en examen d’Harry Durimel, avocat, candidat des Verts pour la 2e circonscription et le scandale du chlordécone coule, pour tous, de source. Il a été convoqué le 4 juin dernier , soit "quelques jours avant le premier tour des législatives" souligne Sarah Aristide pour "violation du secret de l’instruction et entrave à sa bonne marche" dans une affaire de drogue, qui date de 2004. Ses confrères ne croient pas au hasard.

"Un mensonge d’Etat", "une affaire au-delà des affaires de pollution habituelles", l’expression de la "violence de l’Etat" : "le scandale" est au centre de la réunion. L’affaire Durimel aura piqué la curiosité de la population. "A chaque moment, je reçois plus de messages de soutien", estime l’intéressé. La réflexion sur les difficultés d’exercer la profession d’avocat en Guadeloupe, en Martinique comme ailleurs ne restera qu’accessoire, jeudi 7 juin. Une affaire servira l’autre : cette fois, les magistrats n’auront pas le dernier mot.

On rappelle surtout que le dossier du chlordécone est de l’envergure de ceux du sang contaminé ou de l’amiante. Bien pire puisque, dans ce cas, les terres et les eaux sont polluées pour au moins trois cents ans. Georges-Emmanuel Germani, avocat originaire de Martinique, connu pour son combat pour les droits de l’homme, va plus loin. Il rappelle les conditions qui font un crime contre l’humanité : "le mensonge d’Etat, l’importance de la population touchée et un plan concerté".

L’appel du 14 juin

La grève se poursuivra donc au sein des palais de justice. La décision a été prise la veille. L’idée de créer un comité de soutien à Harry Durimel, qui sera de nouveau devant la justice le 14 juin prochain, fait son chemin. Elle a été proposée. Elle a remporté un franc succès. Une liste de soixante-cinq avocats aurait été recueillie. Les associations lancent l’idée de sillonner le territoire pour intensifier la sensibilisation populaire au "scandale". Georges-Emmanuel Germani souligne s’être déplacé spécialement pour cette réunion. "C’est un combat qui unit la Guadeloupe et la Martinique", lance t-il.

Une plainte pour empoisonnement déposée également en Martinique

Antilles : Dépôt de Plainte pour crime d’empoisonnement

Edité le 16 mai 2007

PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

A

Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction

L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS dite ASSAUPAMAR association régie par la loi du de 1901 ayant son siège au LAMENTIN (Martinique) Place d’Armes Immeuble Canavélia 97232 représentée par son Président en Exercice Monsieur Henri LOUIS REGIS

Ayant pour Avocat

Maître Claudette DUHAMEL

Avocat au Barreau de Fort de France

Maître Maryse DUHAMEL

Avocat au Barreau de Fort de France

Maître Dominique MONOTUKA

Avocat au Barreau de Fort de France

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Les pesticides sont des substances et produits utilisés en agriculture pour assurer la destruction ou prévenir l’action d’organismes animaux, végétaux, micro-organismes ou virus nuisibles.

Il existe différentes sortes de pesticides en fonction de leur composition et de leurs substances actives qui peuvent être soit minérales, soit fabriquées à partir de substances organiques de synthèse.

Les organochlorés sont des molécules les plus rémanentes (après les organophosphorés) les plus dangereuses et les plus toxiques. Ils sont difficilement dégradables par les processus tels que l’hydrolyse ou l’oxydation. Ils sont généralement hydrophobes. Ils ne se dissolvent pas dans l’eau et s’accumulent dans le sol et les sédiments des rivières. On peut alors les retrouver dans le milieu naturel des dizaines d’années après leur épandage.

Le chlordécone fait partie des organochlorés.

La production du chlordécone commencée aux Etats-Unis en l952 a été interdite depuis l976 en raison d’une pollution grave de l’environnement immédiat de l’usine de production et de ses travailleurs.

Dès 1977 la nocivité environnementale du Chlordécone est établie suite à deux rapports scientifiques qui mettent en évidence la pollution des rivières et des sols ainsi que la rémanence de ce pesticide

Ainsi le rapport SNEGAROFF en l977 établissait l’existence d’une pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les insecticides organochlorés. Des taux de deux à quatre fois supérieurs aux normes étaient déjà relevés dans les eaux des rivières testées.

En l979 le chloredéconne est classé comme substance cancérogène probable par le centre international de recherche sur le cancer.

Le rapport KERMARREC (1979-1980), , souligne l’accumulation dans l’environnement de substances organochlorées utilisées alors comme pesticides en Guadeloupe. Est notamment pointé du doigt, le perchlordécone, (matière active du Mirex 450 employé contre la fourmi manioc) substance utilisée dans la culture du manioc, ignames, patates douces et fruitières (orangers, citronniers, ananas). Les poissons vivant dans une eau contenant du perchlordécone concentraient ce pesticide 82.000 fois (0,82mg/kg), des crabes le concentraient 60.000 fois (0,60 mg/kg), des crevettes 130.000 fois (1,30 mg/kg). Ces doses énormes provoquaient des symptômes d’empoisonnement de ces espèces.

Le perchlordécone étant très voisin du Chlordécone utilisé sur les bananes, le rapport soulignait déjà le risque de contamination en Guadeloupe et Martinique. On attendra encore 20 ans avant de s’en inquiéter réellement, 20 ans de contamination massive pour les travailleurs agricoles et la population.

Nonobstant tous ces éléments qui auraient du inviter à une très grande prudence, en 1981, sous la pression des gros planteurs békés, et au prétexte d’une prolifération dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe du charençon, le ministère chargé de l’agriculture accorde une autorisation de mise sur le marché de ce pesticide dangereux.

C’est la société Laurent de LAGUARIGUE qui est aussi un gros planteur béké qui a racheté le brevet de la molécule et la met en vente sous le nom de curlone.

En l989 une commission d’étude de la toxicité des phytosanitaire placée sous la tutelle du ministère de l’agriculture de l’alimentation de la pêche et de la ruralité, préconise l’interdiction du chloredécone jugé persistant et relativement toxique.

Au vu de cette étude le ministre de l’agriculture prend un arrêté pour interdire le chloredéconne le 1er février 1990.

Pourtant là encore sous la pression des gros planteurs békés les représentants de l’Etat français vont permettre l’utilisation officielle du produit en Martinique et en Guadeloupe jusqu’en fin 1993.![]() Le sous directeur de la protection des végétaux sur autorisation du ministre de l’agriculture accorde à titre dérogatoire un délai supplémentaire d’utilisation du curlone pour lutter contre le charançon du bananier jusqu’au 28 février 1993 ;

Le sous directeur de la protection des végétaux sur autorisation du ministre de l’agriculture accorde à titre dérogatoire un délai supplémentaire d’utilisation du curlone pour lutter contre le charançon du bananier jusqu’au 28 février 1993 ; ![]() Le 25 février l993 le sous directeur de la protection des végétaux alors que Mr jean pierre Soisson est Ministre de l’agriculture, autorise l’ensemble des producteur de banane à utiliser le reliquat de curlone à base de chloredéconne et ce jusqu’au 30 septembre 1993 mais précise que toute publicité est interdite.

Le 25 février l993 le sous directeur de la protection des végétaux alors que Mr jean pierre Soisson est Ministre de l’agriculture, autorise l’ensemble des producteur de banane à utiliser le reliquat de curlone à base de chloredéconne et ce jusqu’au 30 septembre 1993 mais précise que toute publicité est interdite.

A partir de 1998 des rapports vont être remis aux ministères de l’agriculture et de l’environnement sur la question.

* le rapport Banan- Mestres - Fagot établi en l998 à l’issue d’une mission d’inspection demandée par les ministères de l’environnement et de l’agriculture et menée en Martinique et Guadeloupe dans le but de faire la synthèse des résultats connus et de proposer les actions à entreprendre, préconise de mettre en oeuvre des actions urgentes et vigoureuses dans le but de préservation de la ressource par la réduction de toute émission de pollutions.

* le rapport BONAN PRIME établi en 2001 a été remis à Madame Dominique Voynet ministre de l’environnement et à Dominique Gillot secrétaire d’état à la santé qui mettait en avant de graves dysfonctionnements et, notamment, que certaines matières actives utilisées ne sont pas homologuées ou encore que pour environ 75% des tonnages importés, 2100 tonnes par an, la famille chimique des produits est inconnue.

C’est la découverte, en Octobre 2002, sur le port de Dunkerque d’une cargaison d’une tonne et demie de patates douces en provenance de la Martinique et contenant des quantités importantes de chlordécone, par la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui a véritablement attiré l’attention de la population martiniquaise et guadeloupéenne sur cet empoisonnement en cours en Martinique et en Guadeloupe depuis des années.

Le 20 mars 2003 est enfin pris le premier arrêté préfectoral imposant l’analyse obligatoire des sols avant toute mise en culture de légume racine et interdisant la vente de denrée contenant du chlordécone.

Cependant de manière fort curieuse, les représentants de l’Etat ne mettent en œuvre aucune campagne d’information et de sensibilisation quant à la dangerosité du chlordécone et ce, en dépit de tous les rapports sus indiqués et de la très haute probabilité d’un empoisonnement de la population martiniquaise et guadeloupéenne.

Un rapport intitulé “ Insecticides organochlorés aux Antilles identification des dangers et valeurs toxicologiques de référence état des connaissances » établi en juin 2004 par l’institut de Veille sanitaire mettait en évidence la dangerosité du chlordécone.

La catastrophe sanitaire annoncée par ces différents rapports va amener les pouvoirs publics à faire mine de s’intéresser à ce grave problème de santé publique et c’est ainsi que le 19 octobre 2004 l’Assemblée Nationale française crée une mission d’information relative au chlordécone et autre pesticide dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne.

Ainsi, alors que des populations entières courent un danger avéré d’empoisonnement, la représentation nationale française ne daigne même pas constituer une commission parlementaire que l’ampleur du phénomène et l’urgence exigeaient mais une simple mission parlementaire.

Cette mission parlementaire s’est rendue sur les lieux au début de l’année 2005 et a remis son rapport en Juillet.

Comme il fallait s’y attendre son contenu est assez décevant.

Les résultats des travaux de cette mission montre bien le comportement équivoque des pouvoirs publics français quant à la prise en compte réel de cet empoisonnement des populations Guadeloupéenne et Martiniquaise.

En effet, Ce rapport n’apporte aucun élément nouveau sur la réalité de la pollution des sols et de l’empoisonnement des populations guadeloupéenne et martiniquaise mais cherche avant tout à atténuer la responsabilité de l’etat français en justifiant ses choix et sa lenteur dans les prises de décisions :

« l’agriculture (avait) un objectif d’autosuffisance alimentaire qui impliquait la fourniture d’une production abondante. Les produits phytosanitaires étaient donc largement employés afin de satisfaire cet objectif, sans que cela soulève d’objections fondamentales.

En outre, les risques liés aux pesticides étaient encore mal connus, et de ce fait, relativement peu pris en compte parmi les critères de décision au regard des considérations d’ordre économique et social (volumes de production et maintien de l’emploi agricole) »

« A ce problème de champ des molécules recherchées, s’ajoutaient des difficultés relatives au transport des supports d’analyse vers l’Institut Pasteur de Lille, qui effectuait ces recherches.

En effet, l’analyse des résidus de pesticides revêt un haut degré de technicité et requiert des équipements spécialisés, dont les laboratoires antillais n’étaient pas pourvus.

Ces délais étaient longs et de nature à fausser les résultats des tests ; en outre, bien souvent les échantillons arrivaient brisés et impropres à tout usage au laboratoire en question. Ainsi, on découvre avec étonnement que tout un lot d’échantillons prélevés dans le cadre de l’étude sur la rémanence des pesticides dans l’estuaire du Grand Carbet n’a pu être analysé, car « brisés pendant le transport ».. (Annexe 2)

Ce rapport comporte de nombreuses contre vérités et tend avant tout à justifier les manquements de l’Etat quant à sa mission de protection de la santé publique.

Contrairement à ce qu’indique ce rapport les risques liés aux pesticides étaient connus dans le monde et en France depuis la fin des années l970 et rien ne pouvait justifier que les pouvoirs publics français autorisent comme ils l’ont fait la commercialisation et l’utilisation sur les sols martiniquais et guadeloupéen de ces produits toxiques dangereux interdit sur son territoire hexagonal.

Mais surtout l’ASSAUPAMAR dès les années l980 n’a cessé de multiplier les interventions écrites et en radio pour dénoncer les risques que les pesticides faisaient courir à la population martiniquaise.

Cette association a d’ailleurs pratiqué une véritable croisade contre la pollution des terres agricoles, des milieux aquatiques et des eaux de consommation courante par les pesticides, provoquant d’ailleurs l’ire des représentants de l’état français et de certains élus locaux qui accusaient les dirigeants de l’ASSAUPAMAR de faire peur inutilement à la population.

Dans le journal KOUBARI N° 7 paru en l987 cette association indiquait dans un article intitulé « Un développement efficace et une santé parfaite ne peuvent se concevoir que dans un environnement sain » l’ASSAUPAMAR rappelait « la Martinique n’est pas exempte de ce drame qui affecte aussi bien l’environnement que la santé de l’Homme. Il suffit de se rappeler les intoxications par l’utilisation de pesticides qui ont eu lieu dans une habitation à Saint Esprit et qui ont causé l’hospitalisation rapide de trois ouvriers agricoleS. Sans compter l’intoxication lente qui affecte les organes de bon nombre de travailleurs des champs leur causant ainsi des incapacités durables de travail. … des pesticides comme le MOCAP utilisé dans le traitement de la banane sont ingérés par les consommateurs de maraîchers à des doses plus ou moins toxiques selon la période à laquelle ont été effectué » les récoltes par rapport aux traitement des bananeraies… »

Les représentants de l’état français aidés par une majorité d’élus locaux de l’époque n’ont cessé de démentir l’ASSAUPAMAR faisant passer ses dirigeants pour des perturbateurs incendiaires qui voulaient créer la panique au sein de la population.

De fait ces mises en garde qui pourtant s’appuyaient sur des éléments scientifiques sérieux n’ont jamais été prises en compte dans la population martiniquaise qui rassurée par les pouvoirs publics a continué à se laisser empoisonner par les pouvoirs publics et les gros planteurs békés.

II – LES INFRACTIONS PENALES

Il résulte de l’ensemble des faits ci dessus exposés que les représentants de l’Etat français ont commis le crime d’empoisonnement et de complicité d’empoisonnement prévu et réprimé par l’article 222-15 du code pénal et le délit de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de ce délit prévu et réprimé par les disposition s de l’article 223-1 du code pénal

A- SUR LE CRIME L’EMPOISONNEMENT

L’article 222 -15 du code pénal dispose :

« L’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité « physique d’autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 À « 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont :![]() le caractère nuisible à la santé de la substance administrée ;

le caractère nuisible à la santé de la substance administrée ;![]() la connaissance que le prévenu avait de ce caractère : l’intention criminelle réside, chez l’agent, dans la connaissance ou la conscience d’accomplir un acte illicite ;

la connaissance que le prévenu avait de ce caractère : l’intention criminelle réside, chez l’agent, dans la connaissance ou la conscience d’accomplir un acte illicite ;![]() le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l’incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrés

le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l’incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrés

(Cf : G. Stéfani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit pénal général, 18ème éd., Dalloz, 2003, p. 229, n° 257).

Il est incontestable que les éléments constitutifs du crime d’empoisonnement sont réunis.

a) le caractère nuisible à la santé de la substance administrée

Depuis l’année 1977 Le rapport SNEGAROFF (1977) a mis en évidence la grave pollution des sols des bananerais et des milieux aquatiques par les insecticides organochlorés

En 1980 Le rapport KERMARREC (1979-1980), cité ci-dessus a démontré également la dangerosité de l’utilisation du perchlordécone utilisé dans la banane.

Dans ce rapport KERMARREC ‘(1980) il était relevé que les poissons vivant dans une eau contenant du perchlordécone concentraient ce pesticide 82.000 fois (0,82mg/kg), des crabes le concentraient 60.000 fois (0,60 mg/kg), des crevettes 130.000 fois (1,30 mg/kg). Ces doses énormes provoquaient des symptômes d’empoisonnement de ces espèces.

Ce rapport soulignait déjà le risque de contamination en Guadeloupe et Martinique. Et le caractère nuisible de ce pesticide était établi dès l977.

Des études plus récentes de l’institut de Veille Sanitaire de 2004, et 2005 viennent confirmer et donner de nouvelles précisions quant à la évidence la grande toxicité et dangerosité du chlordécone.

b) L’intention criminelle : la connaissance que l’agent criminel avait du caractère nuisible de la substance administrée.

Quand en l981 les pouvoirs publics français prennent la décision d’autoriser l’utilisation des pesticides contenant du chlordécone dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne le danger d’empoisonnement est largement connu.

Il est incontestable que les pouvoirs publics avaient donc une parfaite connaissance de la nocivité du chlordécone, laquelle a été confirmée par de nombreux rapports scientifiques depuis au moins l’année l977.

Cette connaissance du caractère nuisible du chlordéconne résulte de ce que les représentants français ont interdit ce pesticide sur leur territoire, tout en l’autorisant en Martinique et en Guadeloupe.

En effet, en 1990 les pouvoirs publics français prennent un arrêté d’interdiction du chlordécone de la liste des pesticides autorisés en France bien que ce pesticide est utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre le charançon de la banane.

Cet arrêté d’interdiction du « juillet 1990 faisait suite à une étude dressée par une commission d’étude de la toxicité de phytosanitaire placée sous la tutelle du ministère de l’agriculture de l’alimentation et de la pêche

Or, les représentants de l’Etat français prennent des décisions administratives pour permettre aux planteurs de continuer à commercialiser et à utiliser jusqu’en l993 des pesticides contenant le chloredécone en Martinique.

Ce faisant les représentants de l’Etat français savaient que ces produits toxiques et dangereux pour la santé humaine allaient provoquer un empoisonnement des ouvriers agricoles en contact direct avec le produit puis de la population qui allait consommer des fruits et légumes contenant du poison.

c) –Le lien de causalité entre le fait poursuivi et la maladie de ceux qui ont consommé la substance.

L’absorption d’aliments contaminés durant des années ne pouvait qu’avoir des conséquences néfastes pour la population martiniquaise.

La toxicité du chlordécone déjà reconnu dans les rapports SNEGAROF et KERMADEC a été nettement démontrée dans différents rapports récent dont celui intitulé “ Insecticides organochlorés aux Antilles identification des dangers et valeurs toxicologiques de référence Etat des connaissances établi en juin 2004 par l’institut de Veille sanitaire qui indique :

« …… : qu’il existe une Toxicité aiguë

Les insecticides organochlorés produisent chez l’homme une stimulation du système nerveux central (SNC), entraînant des agitations, angoisses, désorientations, ataxie et parfois des convulsions. Cette neurotoxicité est souvent responsable de la mort lors d’intoxications massives. A fortes doses et par absorption orale, ils produisent également des nausées et une diarrhée. La période de latence entre la prise du toxique et l’apparition des symptômes varie de quelques minutes à plusieurs heures. Des intoxications au lindane ont provoqué une rabdomyolyse qui peut être la conséquence de convulsions, ou, très rarement, de troubles sanguins (anémies ou leucopénies d’origine centrale).

Chez l’animal, la toxicité aiguë, après une exposition unique, s’illustre, comme chez l’homme, par une stimulation du système nerveux central, entraînant des agitations et des convulsions pouvant évoluer en coma et à la mort. Sont également recensés, pour des expositions aiguës uniques ou réitérées (jusqu’à 14 jours), des effets hépatiques ainsi que des effets sur le développement embryofoetal, pour des doses relativement fortes (de 15 mg/kg pour la dieldrine à 25-30 mg/kg pour les HCH et 125 mg/kg pour le chlordécone). Les études toxicologiques sur le chlordécone mettent également en évidence des effets immunologiques et rénaux (également mis en évidence avec la dieldrine).

Ces différents effets (sur le développement embryofoetal, immunologiques ou rénaux) n’ont pas été mis en évidence chez l’homme. Toutefois, chez l’homme, des expositions de cette importance, illustrées généralement par les cas d’intoxications massives, sont rares et ne se produisent pas forcément sur des populations sensibles ou particulières (comme par exemple la femme enceinte). Certains de ces effets, et particulièrement les effets sur le développement, ne peuvent donc pas être écartés au regard de l’absence de données.

S’agissant de la . Toxicité chronique(…)

![]() Chlordécone

Chlordécone

Peu d’études épidémiologiques ont investigué les effets du chlordécone sur la santé humaine. L’ensemble des observations a été fait en milieu professionnel (fabrication du chlordécone) chez des travailleurs exposés principalement par voie respiratoire et cutanée, sans pouvoir écarter la voie orale en raison d’un contexte d’hygiène défavorable. Les effets neurotoxiques qui ont été rapportés (tremblements, anxiété, nervosité) font penser que les expositions étaient plutôt élevées (effets similaires aux cas d’intoxications aiguës), mais aucune de ces expositions externes n’a été caractérisée. Les mesures d’indicateurs biologiques montrent que des tremblements ont été observés pour des travailleurs présentant une concentration sanguine de chlordécone supérieure à 2 mg/L. Ont également été mis en évidence des effets hépatotoxiques (hépatomégalie, augmentation de l’activité enzymatique des microsomes, prolifération du réticulum endoplasmique lisse) sans que ces effets soient reliés à une quelconque concentration, ainsi que des effets sur la spermatogenèse pour des concentrations sanguines de chlordécone supérieure à 1 mg/L (oligospermie et diminution de la mobilité des spermatozoïdes).

Chez les rongeurs (rat et souris), les LOAEL (doses minimales pour lesquelles un effet est observé dans les expérimentations animales, « lowest observed adverse effect level » en anglais) varient de 0,05 à environ 10 mg/kg/j. Le chlordécone entraîne chez les animaux exposés certains changements au niveau du foie, pouvant être considérés comme adaptatifs. Ils ont été mis en évidence histologiquement (gonflement des cytoplasmes) pour les doses les plus faibles, à 0,05 mg/kg/j et certains d’entre eux sont également retrouvés chez l’homme (modification de certaines enzymes hépatiques). Une toxicité sur les organes reproducteurs mâles et femelles a été mise en évidence entre 0,83 et 1,3 mg/kg/j, et notamment une diminution de la mobilité et de la viabilité

des spermatozoïdes chez le mâle. Pour des doses du même ordre de grandeur, le chlordécone est neurotoxique et néphrotoxique chez le rongeur (tremblements de 0,4 à1,25 mg/kg/j et protéinurie à 0,25 mg/kg/j). Toutefois, si les effets neurologiques ont été mis en évidence dans une cohorte de travailleurs, aucun effet rénal n’a été rapporté. Il semblerait que le chien soit moins sensible que le rongeur à une éventuelle néphrotoxicité (pas d’effet pour une dose de 0,625 mg/kg/j).

Concernant les effets cancérogènes, aucune étude n’a été concluante chez l’homme [ATSDR, 1995].

Chez le rongeur (rat et souris), le chlordécone est cancérogène, par induction de carcinomes hépatiques.

L’IARC a classé (puis réévalué) cette substance en 1979 (puis en 1987) dans le groupe 2B (cancérogène possible chez l’homme).

Bien que les effets liés à une exposition aiguë soient de même nature chez le rongeur et chez l’homme, la cohérence des effets n’est pas entièrement retrouvée pour des expositions chroniques puisque l’effet sur le rein retrouvé chez le rongeur n’a pas été identifié chez l’homme. Toutefois, certains effets sur le foie (légers) et sur la reproduction (altération de la production des spermatozoïdes chez l’homme) sont

identifiés pour les deux espèces. (…)

…... Le chlordécone

Le chlordécone se distribue largement dans l’organisme. Les études in vitro et in vivo montrent qu’il se lie préférentiellement à l’albumine et aux lipoprotéines de haut poids moléculaire (HDL), chez l’animal comme chez l’homme. Cette distribution particulière est responsable de son accumulation privilégiée dans le foie (ratio concentration hépatique/ sanguine =15). (…) La présence de chlordécol dans la bile, mais pas dans le plasma, suggère que ce composé est formé et conjugué dans le foie et directement excrété dans la bile.

(…)

….. Effets sur la reproduction

La question d’une éventuelle altération des fonctions endocriniennes par les molécules organochlorées est actuellement soulevée. La mise en évidence de propriétés estrogéniques ou anti-estrogéniques pour le chlordécone, le lindane ou la dieldrine, rend possible leur implication dans différents effets sanitaires liés à une perturbation de l’équilibre hormonal chez l’homme ou chez la femme.

(…) Certains effets sur la reproduction seraient dus à des mécanismes indirects (pas de liaison aux récepteurs hormonaux). Par exemple, l’activation des enzymes hépatiques par le mirex et le chlordécone chez le rongeur peut entraîner une augmentation du métabolisme de l’oestradiol (hydroxylation) (...)

….. Effets cancérogènes

Peu de tests de génotoxicité ont été réalisés sur la dieldrine, le chlordécone et le mirex. Pour le chlordécone et la dieldrine, les tests de mutation génique ne sont pas concluants. Aucun test de génotoxicité n’a été réalisé avec le mirex. Il semblerait cependant que ces substances aient un mécanisme d’action épigénétique, agissant comme promoteurs. L’action promotrice sur le développement de tumeurs hépatiques pourrait être liée à

L’induction de la protéine kinase C qui joue un rôle majeur dans la transduction des signaux cellulaires. En effet, les perturbations de la régulation, facilitées par les altérations tissulaires et cellulaires hépatiques, peuvent altérer la communication cellulaire, ce qui se traduit par une perturbation du transfert des médiateurs contrôlant le cycle de vie des cellules initiées. (…)

4. Conclusion

L’analyse toxicologique menée ici montre toute la difficulté d’opérer des choix tant la transposition des données animales à l’espèce humaine repose sur des hypothèses fragiles. Cependant, les critères d’analyse, sur la cohérence des données et ceux utilisés pour le choix des VTR, ont permis de dégager les conclusions suivantes pour chacun des organochlorés concernés :

pour le chlordécone, les données toxicologiques sont incomplètes et une caractérisation des risques encourus est envisageable seulement pour la survenue des effets non cancérigènes (….)

5. Recommandations

L’analyse toxicologique développée dans ce document révèle l’existence d’un certain nombre de lacunes dans les connaissances et donc de difficultés d’utilisation et d’interprétation des données

disponibles. Plus concrètement, aujourd’hui, l’utilisation de données animales pour établir des VTR est une solution incontournable. Il ne faut cependant pas occulter l’importance des incertitudes qui entourent ces VTR et donc les résultats quantifiés des risques encourus par les populations concernées.

C’est pourquoi la caractérisation des dangers consiste à analyser les transpositions animales à humaines en s’appuyant notamment sur l’étude de la cohérence des données disponibles dans les diverses espèces (sur les effets, la toxicocinétique et les mécanismes d’action). (…) Les multiples facteurs d’incertitude appliqués aux indices de toxicité expérimentaux sont généralement élevés (valeurs maximales de 10 régulièrement appliquées engendrant un facteur global pouvant atteindre 1000), ce qui traduit les limites des connaissances de toxicodynamie et de toxicocinétique relatives aux substances étudiées, ainsi que la pauvreté ou la mauvaise qualité des données toxicologiques disponibles. L’application de tels facteurs accroît de façon significative l’incertitude qui entoure les VTR tout en augmentant leur caractère conservateur. »

(Voir les Rapports sur les pesticides INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, de 2004 et 2005 ; le Programme des Nations Unies pour l’environnement)

(Annexe 16 : Fiche toxico ecotoxico chimique du chlordécone)

De plus, le rapport d’information sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne indique lui-même que :

« b) Risque cancérogène

L’essentiel des connaissances repose à l’heure actuelle sur des expériences menées sur des rats, et les études épidémiologiques manquent (…)

A ce sujet, il faut préciser que la Guadeloupe ne dispose pas d’un registre des cancers. Il s’agit d’une lacune qu’il faut rapidement combler.

Par ailleurs, on sait que la Guadeloupe présente le taux d’incidence du cancer de la prostate le plus élevé au monde, la Martinique présentant un taux du même ordre de grandeur. Or malgré de nombreuses recherches, les scientifiques n’ont pas réussi à établir de manière certaine quels facteurs étaient responsables de la survenance de cette maladie. Toutefois, on sait que le cancer de la prostate est hormono-dépendant ; il n’est donc pas absurde d’imaginer que les organochlorés, qui sont précisément des perturbateurs endocriniens, peuvent avoir une part de responsabilité… »

« c) Risque non cancérogène

Il existe en Guadeloupe une incidence d’issues de grossesses défavorables (retard de croissance intra-utérin, mortalité périnatale) bien plus importante qu’en métropole.

Dans ce contexte, l’INSERM a lancé l’étude TIMOUN, qui vise à évaluer l’impact des organochlorés sur les issues de grossesses et le développement neurologique post-natal.

1200 femmes résidant en Guadeloupe sont suivies depuis le 3ème trimestre de grossesse jusqu’à l’accouchement. 300 nouveau-nés seront examinés à trois et sept mois. Des prélèvements de sang maternel, de lait et de sang du cordon permettront le dosage des organochlorés ; un questionnaire alimentaire et professionnel détaillé permettra de préciser les déterminants des niveaux de contamination ; un recueil exhaustif des données de santé permettra d’étudier l’existence d’associations entre les expositions au chlordécone et les événements de santé. Cette étude s’achèvera en 2006 .

d) La santé des agriculteurs

Une étude menée par l’INSERM en 2004 a cherché à évaluer les éventuelles répercussions de l’exposition professionnelle aux pesticides sur la fertilité des ouvriers agricoles.

Les résultats ont montré qu’il n’existait pas de différences significatives entre la fertilité des ouvriers et celle d’une population témoin.

Néanmoins, des études complémentaires sont en cours afin d’affiner ces résultats… »

On peut en conclure que certains effets du chlordécone sont d’ores et déjà connus, alors que d’autres restent à déterminer.

Les représentants de l’Etat français savaient sans aucun doute possible qu’ils étaient en train de provoquer en Martinique non seulement une catastrophe économique mais surtout une catastrophe humanitaire de grande ampleur.

Le résultat est là actuellement :

![]() plus de 80 % des sols agricoles et des milieux aquatiques de la Martinique sont contaminés par le chlordécone qui est un poison pour l’homme.

plus de 80 % des sols agricoles et des milieux aquatiques de la Martinique sont contaminés par le chlordécone qui est un poison pour l’homme.

![]() la population entière de la Martinique a été empoisonnée par la consommation durant des années des produits de la terre ( ignam, dachine, patates douces ...) comportant des taux élevés de chlordécone et aussi des produits carnés (poulets, poissons etc.…)

la population entière de la Martinique a été empoisonnée par la consommation durant des années des produits de la terre ( ignam, dachine, patates douces ...) comportant des taux élevés de chlordécone et aussi des produits carnés (poulets, poissons etc.…)

Il s’agit d’une catastrophe humanitaire sans précédent pour la population qui a été exposée dans sa quasi totalité.

Il n’y eut au niveau des représentants de l’Etat français aucun responsable pour s’opposer de manière claire et nette et par des actions positives à cet empoisonnement lent qui continue à ce jour puisqu’il n’y a aucune mesure stricte pour contrôler les produits de la terre.

La démarche des pouvoirs publics français a été facilitée en Martinique par le fait qu’il n’existe pas de Mutuelle Sociale Agricole (MSA) chargée de la surveillance médicale des travailleurs agricoles comme il en existe en France. De ce fait la fréquence des intoxications aigues par le chloredécone demeure inconnue.

Tout est fait pour que l’empoisonnement se déroule dans le silence et la désinformation la plus totale.

De même, alors qu’il a été relevé en Martinique un taux record de cancer de la prostate et une forme atypique de la maladie de parkinson, (on a trouvé une proportion plus forte de chlordécone dans le cerveau des personnes décédées) rien n’est fait pour cerner cette épidémie liée à l’utilisation du chlordécone puisque ces maladies sont souvent liées à leur ingestion.

C’est dans le domaine des troubles de reproduction, et plus précisément de l’infécondité masculine qu’il existe le plus de signes du rôle néfaste des pesticides.

Dans le rapport d’information sur l’utilisation du chlordécone et des autres pesticides dans l’agriculture martiniquaise et guadeloupéenne cité ci-dessus il est relevé que certains cancers sont particulièrement élevés en Martinique et en Guadeloupe qui présente le taux de cancer de la prostate le plus élevé du monde. Des études sont en cours afin de constater l’effet du chlordécone sur les grossesses et la fertilité des agriculteurs.

Les cancers du sein ont connu une évolution sans précédent.

Les malformations de foetus sont de plus en plus nombreuses.

Les travailleurs agricoles font état de troubles de la reproduction.

Il résulte d’ailleurs de ces différents rapports que c’est dans le domaine des troubles de la reproduction et plus précisément de l’infécondité masculine qu’il existe le plus de signes du rôle néfaste des pesticides.

Les martiniquais ont tous été à des degrés divers empoisonnés par les produits de la terre polluée par le chlordécone et peuvent tous désormais développés les maladies liées à cette consommation massive de chlordécone (cancers de la prostate, cancer du sein, cancer de l’estomac et du colon, infertilité, mise au monde d’enfants mal formés etc.…)

Il y a donc un lien de causalité entre le fait criminel commis par les représentants de l’Etat français qui ont autorisé les gros planteurs békés à utiliser dans l’agriculture un poisson éminemment nocif et les troubles qui se font de plus en plus jour actuellement et qui sont consignés dans des études scientifiques très sérieuses.

C’est pourquoi tous ceux qui ont sciemment autorisé la commercialisation et l’épandage sur les sols agricoles des produits dangereux classés toxiques et interdits en France parce qu’ils nuisent à la santé d’autrui, et singulièrement tous les représentants de l’Etat se sont rendus coupables du crime d’empoisonnement puisqu’ils savaient que l’ingestion du chlordécone dont ils autorisaient l’utilisation allait nuire à la santé des consommateurs martiniquais.

Tous les importateurs et fabricants de ces pesticides dangereux et interdits en France dont les dirigeants de la société Laurent de LAGUARRIGUE qui a racheté le brevet de la molécule et la mise en vente sous le nom de curlone sont également pénalement responsables de cet empoisonnement.

De même tous les planteurs qui ont agi en connaissance de cause et singulièrement les grandes coopératives agricoles qui ont imposé l’utilisation de ces produits toxiques aux petits agriculteurs martiniquais avec l’aval des représentants de l’état français.

B- LE DELIT DE MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI

L’article 223-1 du code pénal dispose :

“ Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de « nature à entraîner une mutilation, ou une infirmité permanente par la violation « manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence « imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 « euros d’amende.

Les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis.

1°) l’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessure

Il a été largement démontré que les représentants de l’Etat connaissaient de manière précise les risques encourus par la population du fait de l’utilisation du chloredéconne dans l’agriculture.

Le danger en l’espèce n’était nullement hypothétique mais bien réel et les représentants de l’Etat y ont exposé la population martiniquaise sciemment.

Dès lors que Les pouvoirs publics de France avaient interdit l’utilisation du chlordécone considéré comme particulièrement toxique et donc dangereux pour l’Homme ils n’ignoraient pas qu’ils faisaient courir un risque certain à la population martiniquaise.

L’exposition à un risque ne fait pas de doute.

2°) la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

En l’espèce la violation de l’obligation de sécurité te de prudence est surabondamment établie.

En effet, les représentants de l’Etat ont violé tant la Constitution que les principes édictés par les dispositions du droit positif.

a) L’ Etat a une mission générale de santé publique résultant des dispositions de l’article 11 du préambule de la constitution qui édicte que la Nation garantit à tous les citoyens la protection de la santé.

Les représentants de l’Etat, ministres, préfet et autres autorités administratives doivent tout mettre en oeuvre pour accomplir cette mission.

Dans l’exercice de cette mission les représentants de l’Etat doivent appliquer et faire appliquer les textes mais respecter le principe de précaution édicté par l’article L 110-1 du code de l’environnement

Les représentants de l’Etat auraient donc du conformément à la mission assignée par l’article 11 de la constitution tout mettre en œuvre pour protéger la sécurité des citoyens ;

Or, ils ont fait tout le contraire puisqu’il apparaît que les décisions qui ont été prises par les représentants de l’Etat ont tendu à nuire à la santé de cette population l’exposant à un risque certain d’empoisonnement.

Les représentants de l’Etat français qui se sont succédés ont mené des actions en opposition avec leur mission de protection de la santé publique et avec le principe de précaution qu’ils sont tenus d’appliquer.

La population martiniquaise au lieu d’être protégée a été donc délibérément empoisonnée sans qu’aucun décideur politique français ne rompe avec cette politique criminelle.

La population guadeloupéenne a subi le même sort.

b) la violation du principe de précaution

L. 110-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

« I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1º Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

2º Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

3º Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4º Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. »

Toute la démarche des pouvoirs publics français a été à l’inverse de ces principes.

* Loin de prendre des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable, les pouvoirs publics français ont pris des mesures qui ne pouvaient avoir pour effet que de détruire durablement l’environnement et à empoisonner la population

* Loin de mettre en œuvre des actions préventives et de correction contre les pesticides dangereux, les pouvoirs publics ont permis qu’ils se répandent dans tous les sols agricoles et les milieux aquatiques de la martinique.

• loin de permettre au martiniquais d’accéder aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, de l’associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, les pouvoirs publics français ont non seulement instaurer le silence autour de cet empoisonnement mais mis en place une véritable politique de désinformation consistant à faire passer pour fantaisiste et farfelue toute velléité de dénonciation de la part d’association écologiques. C’est ainsi que les dénonciations et mise en garde de l’ASSAUPAMAR dès le début des années l980 ont été ridiculisées avec l’aide de la presse officielle qui n’hésitait pas à faire passer les militants de l’ASSAUPAMAR pour des sortes de fous.

Ce n’est qu’à partir de 2003 après plus de 20 ans d’empoisonnement dans le silence et la désinformation, quand finalement des explications sont demandées non seulement par les écologistes qui ne cessaient de dénoncer cette pollution mais aussi par certains élus locaux qui se trouvent face à un empoisonnement avéré suite à l’incident survenu dans un port français de Dunkerque, que le représentant de l’Etat français de l’époque tente de faire croire qu’il va régler le problème.

Il n’hésite pas à se fonder sur le principe de précaution dans le fameux arrêté préfectoral du 20 Octobre 2003, où il est imposé à tout producteur de légumes à risque (légumes racines et bulbes divers) un autocontrôle de sa récolte avant commercialisation.

Ce principe de précaution que lui et ces prédécesseurs avaient bafoué depuis plusieurs années devait ainsi être brandi par le préfet de la Martinique en 2003 pour imposer un contrôle des légumes à risque alors que ces légumes empoisonnés avaient déjà été vendus pendant au moins 20 ans sur les marchés de la martinique.

Or,le principe de précaution était déjà évoqué par des textes internationaux relatifs à la protection de l’environnement parmi lesquels figurent notamment la Convention de Vienne de 1985 sur la protection de la couche d’ozone et la Convention-cadre de New-York, du 9 mai 1992, concernant le changement climatique.

Les 3 et 4 juin 1992, ce principe a été consacré par la déclaration de Rio (principe15 ) :

« Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitudes scientifiques absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».

Le traité de Maastricht de 1992 a intégré dans le texte instituant la communauté européenne, un titre XVI « Environnement » (devenu titre XIX depuis le traité d’Amsterdam),comprenant l’ex-article 130 R, devenu 174, lequel stipule dans un point 2 :

« La politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».

En outre, sur le plan national français la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, a implicitement mentionné le principe de précaution en l’étendant au domaine de la santé.

Notons que la Charte de l’environnement, texte adopté le 28 février 2005, par le Parlement réuni en Congrès et promulgué le 1er mars 2005, par Monsieur Jacques CHIRAC, Président de la République, dispose que

« Le peuple français,

Considérant que « la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles »

Proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé … »

« Article 5 : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

La loi n°2001-396 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale a, quant à elle, matérialisé le lien qui doit être fait entre l’environnement et la santé. Elle fait, en effet, référence au principe de précaution en prévoyant que l’Agence « propose en tant que de besoin, aux autorités compétentes toutes mesures de précaution ou de prévention d’un risque sanitaire lié à l’état de l’environnement » (nouvel article L1335.3,2,4° du Code de la Santé Publique).

L’invocation de ce principe s’explique par la défaillance de la prévention et par l’émergence de nouveaux risques potentiels.

En effet, les Professeurs Kourilsky et Viney, dans leur rapport du 15 octobre 1999 remis au Premier Ministre sur le principe de précaution précisent à cet égard (page 1) : « La précaution vise, à limiter les risques encore hypothétiques ou potentiels tandis que la prévention s’attache à contrôler les risques avérés. Précaution et prévention sont deux facettes de la prudence qui s’impose dans toutes les situations susceptibles de créer des dommages ».

Mais cet arrêté préfectoral qui n’a été accompagné d’aucune mesure de contrôle devait être suivi d’autres arrêtés démontrant au contraire la constance des pouvoirs publics français dans leur volonté de nuire à la population martiniquaise.

En effet en dépit de ce principe et de nombreux rapports stigmatisant la dangerosité du chloredéconne pour l’homme des arrêtés ont été pris autorisant, la consommation et la commercialisation des produits (carottes, dachines, ignames, melons, patates douces tomates) contenant une certaine quantité de chlordécone !!! (voir Arrêté en date du 10 octobre 2005)

l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été saisie, le 7 septembre 2005, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par la Direction générale de l’alimentation, d’une demande d’avis concernant deux projets d’arrêtés relatifs à la teneur maximale en chlordécone que doivent présenter certaines denrées d’origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, en distinguant les produits les plus consommés (carottes, concombres, dachines ou madères, ignames, melons, patates douces, tomates et viande de volaille) des autres denrées.

Selon avis en date du 9 septembre 2005, AFSSA a estimé que :

« Des teneurs maximales en chlordécone dans certaines denrées d’origine végétale et animale figurant dans les deux projets d’arrêtés, de 50 µg/kg de poids frais pour la liste d’aliments les plus contributeurs et 200 µg/kg de poids frais pour les autres aliments répondent aux recommandations formulées par l’agence et émet, en conséquence un avis favorable sur ces deux projets d’arrêtés »

Alors que la loi, en l’occurrence l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d’origine végétale, interdit clairement toute trace de pesticides non autorisés dans les végétaux, l’AFSSA instaure une LMR (limite maximale de résidus) pour le chlordécone et écarte par la même le principe de précaution.

Il est certain que l’objectif étant de permettre la poursuite de la culture et de la vente des tubercules contaminés en dépit des effets d’une intoxication aiguë par les organochlorés qui ont été mis en évidence scientifiquement : tremblements, contractures musculaires, troubles du rythme cardiaque, hypertension, troubles visuels, troubles de la coordination, atteinte des fonctions sexuelles. Des convulsions sévères pouvant même entraîner la mort sont décrites.

Il existe donc en l’espèce une volonté constante et actuelle de nuire et d’exposer sciemment la population martiniquaise à un risque de mort

L’obligation de particulière sécurité et de prudence imposée par la loi aux différents représentants de l’Etat chargé d’assurer la santé et la salubrité publique est sans cesse violée puisqu’ils persistent à refuser d’appliquer leurs propres lois et principes qui leur interdisent d’autoriser la consommation d’un produit classé toxique.

En choisissant de violer délibérément leurs propres lois, sous la pressions de lobbys financiers qui continuent leurs démarches d’empoisonnement, les représentants de l’Etat ont de manière délibérée exposée la population à un risque de mort par empoisonnement.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délit est caractérisé par la seule violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou l règlement et que le texte n’exige pas que l’auteur ait eu connaissance de la nature du risque particulier effectivement causé par son manquement.

C’est ainsi qu’un arrêt du 9 mars 1999 est venu confirmer que l’élément moral de l’infraction résidait exclusivement dans le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation particulière imposée par la loi ou le règlement.

(Cass. crim., 9 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-001402 ; Bull. crim. 1999, n° 34 ; Rev. sc. crim. 1999, p. 581, note Y. Mayaud ; D. 2000, jurispr. p. 81, note M.-C. Sordino et A. Ponseille ; JCP G 1999, II, 10188, note J.-M. Do Carmo Silva)

Dès lors, l’infraction est constituée en l’espèce.

Le délit de mise en danger de la vie d’autrui est caractérisé.

La volonté d’exposer la population martiniquaise est tellement évidente que la mission parlementaire française qui s’est rendue en Martinique en début 2005 a rendu un rapport qui tente de justifier le comportement des pouvoirs publics face à une telle catastrophe par des contre vérités manifestes en affirmant notamment que “...les risques liés aux pesticides étaient encore mal connus et de ce fait relativement peu pris en compte parmi les critères de décision au regard des considérations d’ordre économiques et social..”

C) SUR LES RESPONSABLES DE CES INFRACTIONS

Les différents ministres de l’Etat français (ministres de l’Outre mer et de la santé publique de l’environnement) ainsi que les représentants de l’Etat français qui ont exerçé en Martinique se sont rendus coupables de ce crime d’empoisonnement et du délit de mise en danger de la vie d’autrui tous les responsables qui se sont succédés au sein du gouvernement français depuis l981 de même que leurs complices constitué des entreprises qui ont commercialisé, et utilisé les pesticides contenant du chlordécone ainsi que toute autre molécule dangereuse pour la santé de l’Homme devront être déclaré responsable pénalement de ces crime et délit.

En effet les représentants de l’Etat français qui se sont succédés ont mis en œuvre la même démarche.

Aucun ministre, aucun préfet n’a rompu l’empoisonnement en cours. Ceux qui n’avaient pas autorisé expressément l’utilisation des pesticides toxiques, ont pratiqué le silence et la désinformation ainsi qu’ une politique laxiste pour permettre la continuation par les planteurs également vendeurs de pesticides de l’empoisonnement en cours.

Aucun représentant de l’Etat français n’a tenté quoique ce soit pour arrêter le processus d’empoisonnement enclenché depuis plus de 20 ans.

Tous ont fait en sorte de cacher le danger encouru par la population.

Tous ont pratiqué le mensonge et la désinformation.

La collusion constante et délibérée des pouvoirs publics et des békés importateurs, producteurs et vendeurs de ces pesticides nuisibles aux populations martiniquaise et guadeloupéenne apparaît à travers :

![]() des dérogations accordées malgré une interdiction de ces pesticides sur le sol français aux planteurs békés ;

des dérogations accordées malgré une interdiction de ces pesticides sur le sol français aux planteurs békés ;

![]() le laxisme des pouvoirs publics qui ont fermer les yeux et permis l’entrée sur le territoire martiniquais des produits toxiques après la fin des dérogations ;

le laxisme des pouvoirs publics qui ont fermer les yeux et permis l’entrée sur le territoire martiniquais des produits toxiques après la fin des dérogations ;

![]() le silence des autorités voir leur refus d’informer la population sur la dangerosité de ce pesticide, sans compter les campagnes de désinformation pour « rassurer » la population.

le silence des autorités voir leur refus d’informer la population sur la dangerosité de ce pesticide, sans compter les campagnes de désinformation pour « rassurer » la population.

En effet, un pesticide éminemment toxique et dangereux pour l’homme a donc été sciemment commercialisé et utilisé dans l’agriculture sur autorisation expresse des pouvoirs publics qui ont délibérément caché à la population martiniquaisetoutes les informations sur les dangers encourus par les populations concernées.