Accueil > Les lois > Tarif "social" de l’eau : la solidarité passe par l’impôt et non par la (...)

Tarif "social" de l’eau : la solidarité passe par l’impôt et non par la facture.

jeudi 6 août 2015, par

Le gouvernement vient d’étendre la liste des communes "autorisées" à expérimenter un tarif "social" de l’eau.

Nous avons déjà donné quelques éclairages sur la loi Brottes qui initie le processus.

La solidarité par la facture ?

L’idée serait un tarif progressif qui ferait payer plus cher les gros consommateurs et donc une "solidarité" par la facture. Mais en quoi ce tarif serait-il social ? Les gros consommateurs sont-ils nécessairement les plus riches ?

Une famille de quatre personnes de revenu modeste consomme nécessairement plus qu’un consommateur ou une consommatrice unique, même en faisant des économies.

Par ailleurs le nombre de personnes par famille est une donnée variable. Pourquoi faudrait-il payer l’eau plus cher quand des enfants sont au foyer et que les besoins financiers sont plus importants. Noter que la moyenne française est des 2,3 personnes par foyer fiscal et que seulement 15% des foyers comportent 4 personnes et plus.

Un réel tarif "progressif" ne sanctionnerait donc essentiellement que les familles nombreuses.

Le "tarif progressif" une publicité mensongère ?

Telle commune annonce par voie de presse une facturation des 30 premiers m3 à un tarif moitié de des m3 suivants. Tarif "progressif" avec le "double objectif d’équité sociale et de développement durable" annonce le maire.

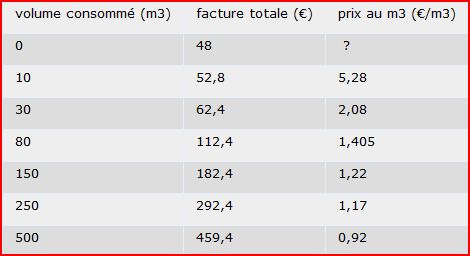

Mais à y regarder de plus près la publicité est mensongère. La commune applique une part fixe de 48€ . Résultat ? Un tarif fortement dégressif comme en témoigne le tableau ci-dessous.

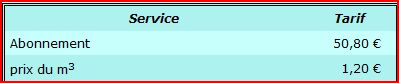

Dans cette même commune le tarif assainissement comporte une part fixe de 50,80€.

C’est donc une part fixe de 98,8€ qui devra être payée avant de consommer la première goutte d’eau. Comment oser encore afficher un tarif "progressif" dans cette commune !

Son cas, hélas est loin d’être unique. Aucune commune pratiquant une part fixe ne peut prétendre avoir instauré un tarif progressif.

Par ailleurs, nous l’avons vu, un tarif progressif n’est pas nécessairement social.

Les oubliés : les gros consommateurs industriels.

Grosse consommatrice, l’industrie bénéficie de tarifs scandaleusement inférieurs à ceux des consommateurs domestiques. Pourtant l’eau "industrielle" est génératrice de bénéfices et n’a aucune raison d’être subventionnée.

En Espagne comme en Italie les tarifs industriels sont très logiquement supérieurs aux tarifs domestiques. Résultat : l’Espagne et l’Italie sont les pays européens où l’eau est la moins chère.

Une première mesure d’équité : relever les tarifs industriels à un niveau au minimum égal à celui des tarifs domestiques.

La solidarité par l’impôt.

Au Québec le consommateur domestique ne reçoit aucune facture. Il paie son eau à travers des impôts locaux tenant compte de ses revenus, de la composition de son foyer et de son équipement. Les associations de consommateurs et de protection de l’environnement se battent pour conserver ce système estimant que seule l’eau industrielle et commerciale doit faire l’objet d’une facture.

En France, la loi interdit aux budgets municipaux de participer au budget de l’eau. Sans aller jusqu’à la situation québécoise, pourquoi ne pas imaginer que le budget d’investissement, de construction et d’entretien des installations de potabilisation de l’eau et d’assainissement soient à la charge des budgets communaux alimentés par l’impôt dont on peut souhaiter qu"il soit conforme au principe de solidarité qu’il est sensé mettre en œuvre.

Pourrait être facturé aux consommateurs le fonctionnement proportionnellement à sa consommation ce qui réduirait considérablement la facture et la rendrait supportable aux revenus les plus modestes.

C’est le cas en Italie où un grande partie des coûts est assurée par l’impôt. Résultat : un prix de l’eau et de l’assainissement de l’ordre de 1€/m3, en moyenne quatre fois inférieur au prix français. A noter aussi que dans ce pays la gestion de l’eau est essentiellement publique. En France aussi une gestion sociale de la fourniture d’eau devra nécessairement s’accompagner d’un retour au service public

Et la redevance pollution qui peut atteindre le tiers de la facture ?

Comment comprendre que les consommateurs domestiques paient 85% des redevances alors qu’ils génèrent moins de 10% de la pollution. Comment accepter que les services de l’État détournent une partie des sommes recueillies pour des actions n’ayant rien à voir avec la lutte contre la pollution ?

La première mesure d’équité serait d’inverser le courant et de prendre en charge une part conséquente du budget de fonctionnement des Agences par le budget national.

En conclusion :

Le chantier de la tarification de l’eau a réellement besoin d’être ouvert. Une réforme profonde s’impose et la petite loi Brottes est loin d’y répondre.