Accueil > France d’Outremer > Installations vétustes : coupures d’eau en Guadeloupe.

Installations vétustes : coupures d’eau en Guadeloupe.

vendredi 6 juin 2014, par

Qui sait qu’il existe un département français où la vétusté des installations de fournitures d’eau oblige à des coupures d’eau programmées par la préfecture ?

Le phénomène n’a pourtant pas fait la une des journaux nationaux ni l’objet d’un reportage lors des journaux télévisés.

Ce département c’est la Guadeloupe.

C’est la Préfète de la Guadeloupe qui nous en informe :

"Dans un contexte de saturation et de vétusté des infrastructures en eau potable qui nécessite la mise en place de tours d’eau depuis plusieurs mois, l’arrivée du carême et la diminution importante de la ressource en eau à partir du mois de mars, la Préfète région a été amené à prendre, par arrêtés préfectoraux des 18 et 26 mars, des mesures de restriction de prélèvement et d’utilisation de l’eau à partir du réseau, afin de réserver la ressource en eau aux besoins prioritaires de la population.

"Dans un contexte de saturation et de vétusté des infrastructures en eau potable qui nécessite la mise en place de tours d’eau depuis plusieurs mois, l’arrivée du carême et la diminution importante de la ressource en eau à partir du mois de mars, la Préfète région a été amené à prendre, par arrêtés préfectoraux des 18 et 26 mars, des mesures de restriction de prélèvement et d’utilisation de l’eau à partir du réseau, afin de réserver la ressource en eau aux besoins prioritaires de la population.

Les pluies du 16 au 22 avril ont permis d’améliorer la situation. Cependant les difficultés d’approvisionnement perdurent sur certains secteurs fragilisés par l’état des équipements.

En conséquence les membres du Comité de Gestion de la Rareté de l’Eau et du Suivi de la Sécheresse réunis le 30 avril 2014 ont proposé le maintien de mesures de restrictions pour soulager les réseaux et permettre l’alimentation des secteurs les moins favorisés."

« c’est faire insulte à l’intelligence des Guadeloupéens que de dire que la pénurie est due à la saison sèche »

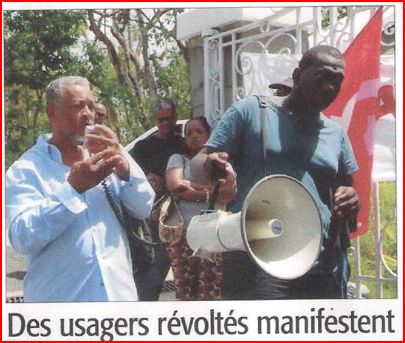

Ainsi s’exprime un des manifestants rassemblés devant le conseil général pour dénoncer ce "Scandale de l’eau en Guadeloupe".

En effet chacun sait que plus de 50% de l’eau distribuée s’échappe par les fuites. Lors de rencontres en Guadeloupe avec des usagers de l’eau, avaient été évoqués le problème de conduites d’eau en amiante rompues par les récents tremblements de terre qui, en plus de laisser l’eau fuir, relarguaient aussi des fibres dont on connaît la dangerosité.

"La question de la vétusté du réseau de canalisation en fibrociment, qui occasionne des fuites, reste encore à résoudre. On compte environ 60% de fuite de canalisation dans le Nord Grande-Terre, affirmait le conseiller général Jean-Marie Hubert. Une trentaine de kilomètres de canalisation doit être changée dans cette zone, mais le coût élevé de l’opération, souligné par le président Gillot, laisse à supposer que les travaux ne seront pas réalisés de si tôt."

La colère gronde. Un collectif "Les usagers révoltés de l’eau" fait entendre sa voix. Après l’affaire du chlordécone ces coupures sont la goutte de trop. (voir sur ce site : Outre-mer : les oubliés des lois sur l’eau.)

Oui, les département d’Outremer sont depuis trop longtemps les oubliés des lois sur l’eau. Les Offices de l’Eau récemment créés ne peuvent disposer des moyens humains et matériels pour redresser cette situation. La solidarité nationale s’impose.

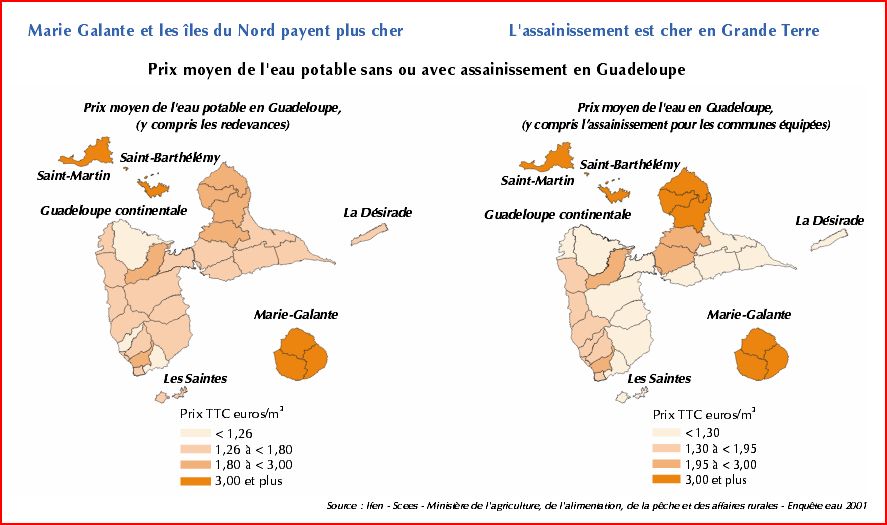

Une grande disparité de prix.

Autre motif de mécontentement : la disparité des prix.

Extrait du SDAGE Guadeloupe 2010-2015 : L’eau plus chère qu’en métropole avec une grande disparité géographique.

Un prix unique et une solidarité intercommunale sur l’ensemble du département est une autre revendication des manifestants. Mais là aussi sans une solidarité nationale qui permettrait l’instauration de ce tarif unique les difficultés seront insurmontables.

Ce n’est pas au seul niveau des conseils généraux mais à celui du ministère de l’environnement que doit se traiter le problème des moyens à mettre en œuvre pour rattraper les retards accumulés.

Voir aussi :

Pour rappel : ce texte de décembre 2011.

Les oubliés des lois sur l’eau.

1964 une grande loi sur l’eau... pour la métropole.

La "loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution" est la grande loi française sur l’eau. Dès le début des années 60, le constat a été fait d’une dégradation accélérée de la qualité de l’eau consécutive à la période de croissance de l’après-guerre. Le constat est fait que le milieu naturel n’est plus en mesure d’absorber la pollution et que s’imposent des programmes d’investissement pour prévenir la pollution, d’autant plus que les besoins en eau, prévisibles pour les années à venir, s’annoncent sans commune mesure avec ceux du passé.

Originalité : la loi propose une politique de décentralisation avant la lettre en divisant la France en six bassins hydrographiques organisés autour des principaux fleuves de l’hexagone : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie. Dans chaque bassin il est créé un "comité de bassin" composé de représentants des collectivités locales, de représentants d’usagers et de représentants désignés par l’état. A ces Comités de Bassin sont accolées six "agences financières de bassin", établissements publics administratifs dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’agence a le pouvoir d’établir et de percevoir des"redevances" qui sont redistribuées aux entreprises et collectivités qui souhaitent mettre en place des outils de dépollution.

A partir des années 90 ces redevances voient tripler leur montant. Le pactole ainsi récolté atteint 10 milliards d’euros au niveau national par an en 2004, ce qui n’empêche pas la France d’être considérée comme le mauvais élève de la classe européenne et d’être régulièrement condamnée par la Cour de Justice Européenne pour manquement à ses obligations dans le domaine de la lutte contre les pollutions de l’eau.

Un oubli manifeste : les départements et territoires d’outre-mer.

Il faut attendre trente ans (loi sur l’eau de1992), pour que les comités de bassin apparaissent dans les DOM/TOM. Le premier n’est créé qu’en 1996 en Martinique. Le dernier, celui de Mayotte, n’est pas encore en place. Sa composition vient d’être fixée par un décret de janvier 2005.

Mais un "comité de bassin" n’a qu’un rôle essentiellement consultatif. La réalité des pouvoirs et des moyens techniques et financiers se trouvent entre les mains des Agences de l’Eau. Or rien de tel outre-mer. Il existe bien, sur le papier, un partenariat technique organisé avec les Agences de métropole (l’Agence Adour-Garonne serait en charge de la Guadeloupe, Loire-Bretagne de la Martinique, Rhône-Méditerranée-Corse de la Guyane et de la Réunion, Seine-Normandie de Saint-Pierre-et-Miquelon). Mais ce morcellement n’annonce aucune réelle volonté de transfert technique ou financier important. Les sommes qui lui ont été consacrées sont restées dérisoires.

Ce n’est pas la loi sur l’eau mais la loi d’orientation pour l’Outre-mer qui, en décembre 2000, a pris la dimension de ce problème en décidant la création, dans chaque département d’Outre-mer, d’un Office de l’Eau, établissement public à caractère administratif, rattaché à chaque département. Dans un premier temps ces offices de l’eau n’étaient pas autorisés à percevoir des redevances pour aider à réaliser des travaux entrant dans le cadre de la préservation ou de la restauration de la qualité de l’eau. Depuis la loi de programme pour l’Outre-mer votée en 2003, ils le peuvent. Auront-ils la volonté et les moyens de le faire ?

La montée en puissance des agences de l’eau métropolitaines a été lente. Pendant 25 ans les redevances pour prélèvement et pollution ont été à un niveau peu significatif. Il a fallu attendre 1990 pour constater la brutale accélération qui aujourd’hui amène le niveau des taxes et redevance à une moyenne de 20% de la facture d’eau.

Afin de rattraper le retard pris dans les DOM/TOM, le niveau des redevances devrait atteindre un niveau au moins équivalent à celui de la métropole. Les consommateurs accepteront-ils de payer 20% plus cher une eau dont ils savent qu’elle est gravement polluée ? Déjà en Bretagne des consommateurs ont commencé à refuser de payer une part de leur redevance pollution pour protester contre l’inefficacité de l’état et des agences face à la montée des pollutions. Quarante ans de retard ne se rattraperont pas aussi facilement.

L’oubli, encore l’oubli.

Les DOM/TOM font-ils partie du territoire français ? Dans le rapport annuel de L’IFEN (Institut Français de l’Environnement) sur l’état de l’environnement en France rien ne manque : pollution de l’air, de l’eau, des sols jusqu’à même la pollution radioactive résultant de l’explosion de Tchernobyl. Tout, oui, concernant le territoire métropolitain mais rien, ou très peu, sur les îles et territoires lointains qui mériteraient pourtant plusieurs chapitres à eux tous seuls.

Les DOM/TOM font-ils partie de la communauté européenne ?

On peut s’interroger quand on voit comment s’y applique la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil européen établissant un "cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau". L’objectif visé est un retour au "bon état écologique" pour 2015. Première étape pour y parvenir : un état des lieux. Une synthèse des états des lieux des différents bassins était présentée au Comité National de l’Eau du 23 juin 2005. Si l’état des six bassins continentaux était détaillé celui des départements et territoires d’outre-mer était à peine évoqué. Les liens internet qui permettaient d’avoir accès aux documents complets de chaque bassin révélaient un manque évident d’éléments chiffrés concernant l’essentiel de l’outremer.

La réalité est que les départements et territoires d’outremer ont été totalement laissés en marge de la politique de l’eau menée par la France. Il est surtout scandaleux de constater que la France a attendu près de quarante ans pour commencer à y installer des organismes de bassins.

Un devoir de réparation :

Certes, des comités de bassin, des offices de l’eau se mettent en place dans les DOM/TOM mais personne ne peut imaginer que, livrés à leurs seuls moyens techniques et financiers, ils puissent redresser quarante ans de laisser-faire. Ces biotopes particulièrement riches, ces milieux fragiles, auraient dû faire l’objet d’une attention particulière. On les a, tout au contraire, laissés se dégrader pour des intérêts à court terme. L’état français a un devoir de réparation vis-à-vis de ces départements et territoires qui font partie du patrimoine mondial.

La directive cadre européenne exige le retour à un bon état écologique des milieux aquatiques de l’ensemble du territoire Français pour 2015. Une priorité s’impose : la remise en état des sols et des milieux aquatiques des territoires et départements d’outremer.

Voir aussi sur ce site : Antilles, silence on empoisonne !

et Le SDAGE de Guadeloupe.

Les départements oubliés :

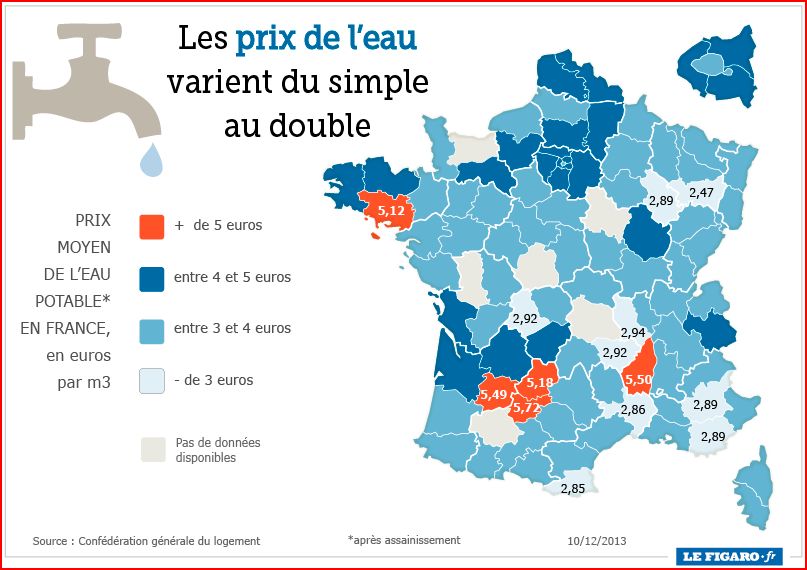

Une carte classique du prix de l’eau en France. Un oubli régulier : les départements d’outre-mer.