Accueil > Dossiers > Tarif social de l’eau et municipales.

Tarif social de l’eau et municipales.

mercredi 26 février 2014, par

La "petite loi Brottes" a rejeté sur les communes le soin d’établir un tarif social de l’eau.

Dans le cadre des élections municipales 2014, le texte suivant propose un point de vue sur la question.

Au sujet du tarif social de l’eau.

Que dit la loi sur le droit à l’eau :

Article L. 210-1 du code de l’environnement :

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Nous avons volontairement souligné ce qui concerne l’aspect social de la gestion de l’eau.

L’état des lieux : les conditions économiquement acceptables pour tous n’existent pas dans de nombreuses communes.

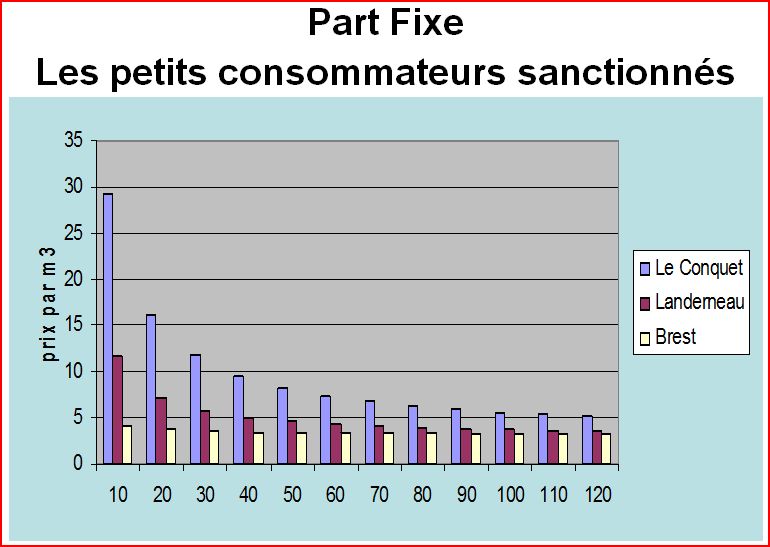

Le problème de la part fixe ou abonnement :

Avant la loi sur l’eau de 1992, il était possible et courant de pratiquer la facturation au forfait : un volume facturé d’office (par exemple 30m3) le supplément étant facturé proportionnellement au volume consommé. Inconvénients de ce forfait : pénalisation des petits consommateurs s’ils ne consomment pas tout ou gaspillage pour employer tout le forfait.

Loi de 92 : le forfait est supprimé et la facture doit être proportionnelle au volume consommé. Mais : la loi maintient la possibilité d’un abonnement supposé maintenir un lien commercial entre fournisseur et consommateur et correspondant aux frais de relevé de compteur et de facturation nécessaires même si on ne consomme rien.

La loi détournée : nombreuses sont les communes qui transforment alors le forfait en abonnement ou part fixe. On paie une somme fixe comme auparavant mais pas une seule goutte d’eau n’est accordée en échange. Dans le Finistère cela peut atteindre 300€. Cela a été dénoncé dès 1995 par un rapport parlementaire présidé par le breton et député UMP Ambroise Guéllec !

Qui a intérêt à ce système ?

Les distributeurs privés (et publics quand ils appliquent les mêmes méthodes).

1) Afin de masquer le prix réel de l’eau : le prix officiel est calculé sur 120m3 ce qui est loin de la consommation réelle (80m3 par foyer moyen, 30m3 par personne). Le prix payé par chacun est largement supérieur au prix affiché.

A Landerneau, par exemple, la part fixe est de 95,36€. S’y ajoute 2,8768€/m3. Ainsi le prix affiché est de 3,67€/m3 (calculé su 120m3) alors que si vous consommez 30m3 (consommation moyenne d’une personne seule) le prix est en réalité de 6,05€/m3 !

Noter que, au moment où on parle de tarifs progressifs, avec ce système les tarifs sont nettement dégressifs ( à Landerneau : de 12,4€/m3 pour un consommateur de 10m3 à 3,67€/m3 pour un consommateur de 120m3),

2)Afin de maintenir les recettes des distributeurs quand la consommation diminue.

En cas de baisse de consommation, la baisse de recettes ne porte que sur la part variable proportionnelle au volume consommé. Cette baisse limitée de la part variable est d’ailleurs généralement compensée par une augmentation régulière des tarifs par m3,

Qui y perd ?

. Les personnes de faible revenu : le prix qu’elles paient est largement supérieur à celui affiché et les économies d’eau qu’elles font ne provoquent pas de baisse de la facture.

. Les personnes économes par soucis citoyen : elles ne sont pas encouragées par une baisse de leur facture.

Notre revendication pour une facturation socialement équitable :

Avec toutes les associations de consommateurs : la suppression du système de la part fixe et une facturation proportionnelle à la consommation.

C’est la seule façon d’inciter à utiliser l’eau de façon économe que ce soit pour des raisons sociales, économiques ou environnementales.

Un slogan : Pour que le droit à l’eau soit reconnu il faut que l’accès à l’eau soit gratuit.

Pour une facturation sociale.

Ce qui existe déjà : un dispositif pour la solidarité eau dans le cadre de la loi sur la solidarité logement. Problème : elle est mal connue des personnes en difficulté et ne s’applique que pour répondre à un impayé généralement accompagné d’une menace de coupure d’eau.

Il faut agir en amont : chaque personne ayant des difficultés à payer sa facture d’eau doit pouvoir s’adresser au fond de solidarité avant l’échéance de sa facture (actuellement l’initiative de la démarche revient au distributeur en cas d’impayé).

Nous devons exiger : que chaque facture soit accompagnée d’une information sur la possibilité de recours à ce fond solidarité eau et d’un formulaire de demande d’aide.

Ce qui devrait exister : l’intervention du budget général des communes

Toutes les propositions actuelles tendent à faire agir la solidarité par la facture : une taxe solidarité sur chaque m3 consommé pour payer les impayés au distributeur. Ainsi une famille de 4 personnes, y compris de revenu modeste, versera plus pour la solidarité, par le jeu du volume consommé, que la personne seule et sans problème d’argent.

Au lieu d’un fond solidarité alimenté par les factures des consommateurs, la solidarité devrait passer par les contributions directes et l’impôt qui sont supposés être proportionnés aux biens et aux revenus.

La règle actuelle est l’eau paie l’eau dans le cadre d’un budget annexe équilibré alimenté par les consommateurs. Mais la loi a prévu des aménagements afin de pouvoir faire intervenir les budgets généraux des communes. Ce que la plupart des communes semblent vouloir ignorer.

l’article L. 2224-2 du code des communes précise que (extraits) :

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. (le budget de l’eau est concerné)

Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes :

1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

notre remarque : le recours obligé à de l’eau de surface polluée où la nécessité qui est imposée de réaliser un assainissement plus performant que la moyenne dans le cadre de la protection du littoral sont, par exemple, des contraintes particulières de fonctionnement.

2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

notre remarque : les travaux pour l’agrandissement d’une station d’épuration ou pour sécuriser l’approvisionnement en eau, sont bien des travaux importants qui ne justifient pas qu’on augmente une facture déjà élevée au regard de la moyenne des prix en France.

Ce que nous pouvons proposer :

Faire porter les gros investissements à venir sur les budgets des communes comme la loi le permet déjà. Agir auprès des parlementaires pour que la loi autorise à nouveau les budgets de l’eau à être alimentés par le budget général ( dans certains pays comme le Québec l’eau est uniquement payée par les impôts locaux).

Pour le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous le mieux est que le tarif de l’eau soit acceptable pour tous.

Faire intervenir le budget des communes est un acte de solidarité en lui-même. Les revenus les plus élevés étant plus imposés.

Que penser des premiers m3 gratuits ?

Certaines communes affichent cette proposition comme un tarif social mais à y regarder de plus près elles maintiennent généralement une part fixe. Résultat : il faut payer cette part fixe avant même de consommer le premier m3 gratuit. C’est de la publicité mensongère, il n’y a pas de premiers m3 gratuits avec le maintien d’une part fixe !

Par ailleurs : le même nombre de m3 gratuits par compteur que ce soit pour une ou 4 personnes n’est ni social ni équitable. Des m3 gratuits pour tous, y compris les foyers de revenu confortable ne peut pas non plus être considéré comme social.

Que penser du tarif progressif ?

Même remarque pour le tarif progressif, plus cher pour les derniers m3. Le risque est de sanctionner la famille nombreuse de faible revenu. Le tarif progressif n’est d’ailleurs pas généralement présenté par les pouvoirs publics comme un tarif social mais comme une façon d’obtenir des économies d’eau.

En résumé : la solidarité doit tenir compte des revenus du foyer et du nombre de personnes au foyer. La proposition de gratuité des premiers m3 ou de tarif progressif n’y répond pas totalement. C’est pourquoi le financement, au moins partiel, par l’impôt devrait être privilégié.

Faire payer l’eau industrielle à son juste prix.

A Landerneau, par exemple, près de 50% du volume d’eau est consommé par les industries, en particulier agroalimentaires (en moyenne en France ce n’est que de l’ordre de 20%). Or le prix accordé à ces entreprises est très nettement inférieur à celui des foyers (consommateurs domestiques). Les plus gros consommateurs industriels étant les premiers avantagés. Les consommateurs ordinaires (domestiques, bureaux, commerces et petites entreprises) financent donc l’eau industrielle génératrice de profits.

Faire payer les gros volumes d’eau industrielle à leur juste prix permettra de faire baisser la facture pour l’ensemble des consommateurs domestiques et des petits consommateurs commerciaux et artisanaux.

Pour aller plus loin on peut lire sur le site de S-eau-S :

Tarif social progressif de l’eau. Que dit la "petite loi" Brottes.

Pour que le droit à l’eau soit effectif, il faut que l’accès à l’eau soit gratuit.

Tarif social progressif de l’eau. Attention aux publicités mensongères.

Voir aussi de Marc Laimé :

Le droit à l’eau pour les nuls.