Accueil > A lire, à voir, à écouter > Le lobby du cochon

Le lobby du cochon

samedi 11 août 2007

Le petit monde du cochon se tient les coudes. Groupements de producteurs, fournisseurs de matériel et d’aliments, entrepreneurs en bâtiments, banques, coopératives, compagnies d’assurance, constituent ce que chacun en Bretagne appelle le « Lobby » faute d’un mot plus approprié en français ou en breton. Le terme est d’ailleurs revendiqué par ceux-là mêmes qu’il désigne. « Breiz-Europe » qui tient bureau à Bruxelles se présente ainsi sur son site internet :

« BREIZ EUROPE peut être défini comme le lobby de l’agro-alimentaire à Bruxelles ». Message entendu, nous dirons donc « le Lobby » !

Cet article est extrait de "S-eau-S", l’eau en danger" publié en 2000 (éditions Golias)

Les groupements porcins

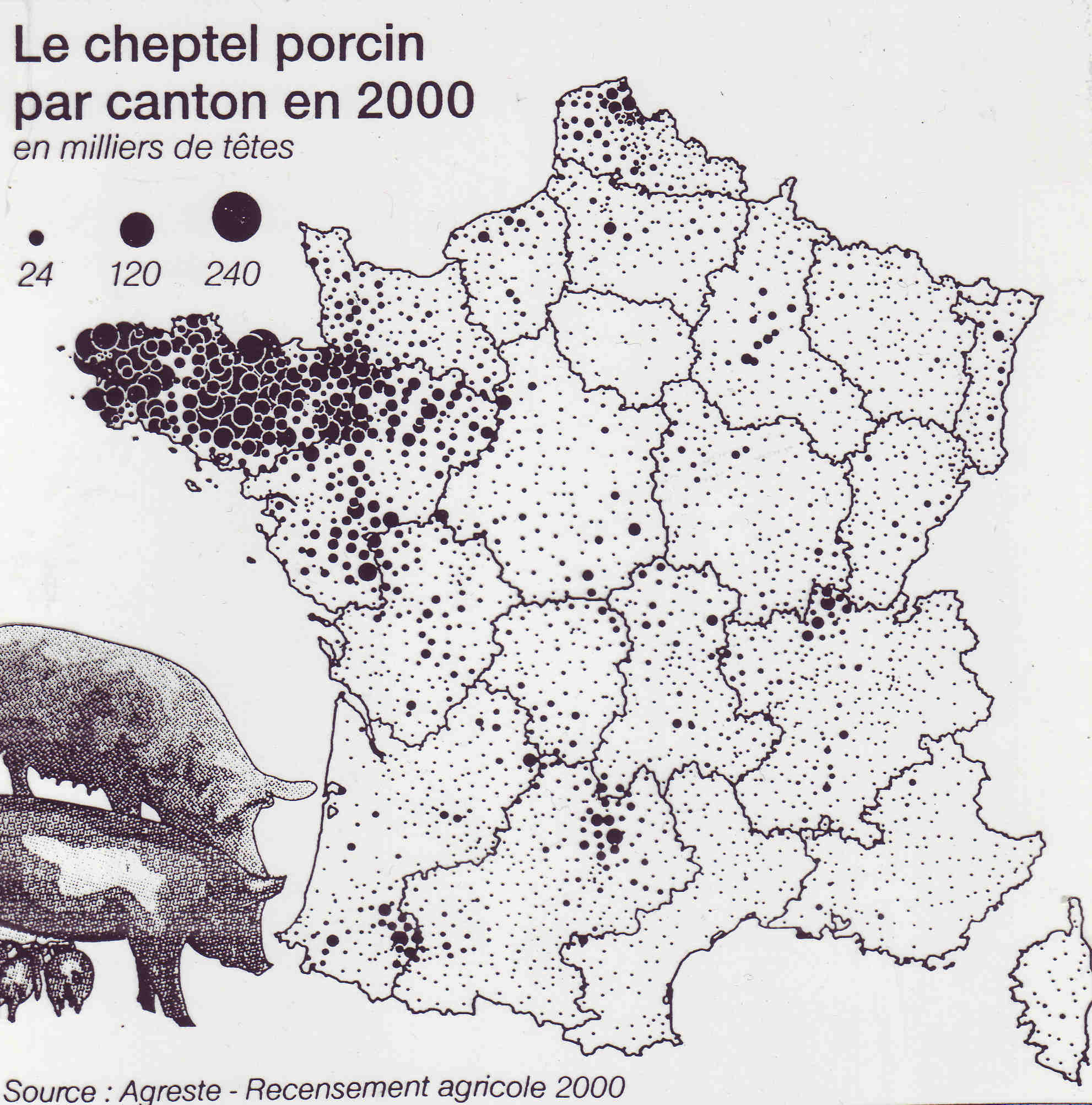

Au centre du dispositif se trouvent les « groupements porcins » (terme également adopté dans la profession). Le producteur indépendant est devenu une espèce rare en France. En Bretagne ils occupent 1% du marché. Les 99% restants sont associés dans des groupements qui organisent la profession depuis l’aliment jusqu’à la transformation en passant par l’engraissement et l’abattage. En 1988, 159 groupements rassemblaient l’ensemble des producteurs français. Après concentration et élimination des plus faibles, ils ne sont plus que 107 en 1997. La disparité s’est accentuée. Cinq groupements dépassant chacun la production annuelle de un million de porcs concentrent 35% de la filière française. A l’autre extrémité les 61 les plus faibles ne traitent que 12% de la production. Personne ne sera étonné d’apprendre que ces cinq leaders se trouvent en Bretagne, le premier d’entre eux produisant 2 300 000 porcs soit 10,6% de la production française.

Les groupements bretons, qui rassemblent 7600 exploitations, sont au nombre de 19. Sept dans le Finistère (5 300 000 porcs produits par an), six dans les Côtes d’Armor (5 100 000 porcs), quatre en Ille-et-Vilaine (1 800 000 porcs), deux dans le Morbihan (1 400 000 porcs). Ils pointent également des antennes dans les régions voisines (Basse-Normandie, Pays de Loire), y provoquant parfois de vives réactions de rejet.

Ces groupements se présentent comme des coopératives, mais, comme le note Camille Guillou (Les saigneurs de la Terre), le mouvement coopératif, né d’une grande idée, « le contrôle par les producteurs, de leur approvisionnement et de leurs débouchés, face aux commerçants », a finalement débouché sur un fiasco. Le pouvoir s’est concentré entre les mains des directions gestionnaires avec la complicité des principaux administrateurs. L’adhérent de base n’y est plus, au mieux, qu’un client.

Les groupements porcins n’échappent pas à la règle, ils fonctionnent sur le mode féodal. A leur tête, les plus habiles. Ils ont su utiliser les réseaux syndicaux et politiques, ceux des chambres d’agriculture et surtout ceux du Crédit Agricole pour grossir. Les crises ne les ont pas affectés, ils y ont plutôt trouvé l’occasion d’un nouveau développement. Certains affichent sans état d’âme leur mépris des règlements. Le président du quatrième groupement finistérien a été condamné à un mois de prison avec sursis et 100 000 F d’amende pour dépassement d’effectifs. Mis en demeure, par la préfecture, de respecter ses effectifs après un contrôle révélant un dépassement de 150 truies et 1000 porcs dans son élevage, il n’avait toujours pas obtempéré un an après. On peut imaginer que dans ce groupement, la fraude aux effectifs doit être une pratique encouragée.

Etre un exploitant moyen dans un groupement breton, c’est élever de l’ordre de 1500 porcs produits par 120 ou 130 truies. Les animaux ont été fournis par le groupe, inséminés à partir de semences sélectionnées par le groupe, nourris par les aliments achetés ou produits par le groupe. Quand les animaux ont atteint le poids voulu par le marché, ils sont enlevés et vendus à un prix sur lequel l’éleveur n’aura aucune maîtrise.

Le groupement a ses techniciens et ses comptables qui encadrent chaque adhérent, le contrôlent et lui fixent les objectifs à atteindre. En ce moment, le mot d’ordre est d’augmenter le nombre de porcelets produits par truie. A défaut d’être autorisé à augmenter le nombre de truies, c’est le plus sûr moyen d’augmenter la production. C’est ce qu’on appelle la marge de progression « technique ». Le mot à la mode est « hyperprolificité ». Des stages sont organisés, les journaux professionnels stimulent la compétition et publient les palmarès.

Morceaux choisis : « en 1995, nous sevrions 10,1 porcelets par truie, aujourd’hui 11,5 ». Calculatrice en main, cet exploitant calcule que les 748 porcs supplémentaires ainsi produits lui rapporteront 160 000 F. Ces porcs excédentaires sont souvent placés « en pension » chez des petits producteurs qui, à condition de limiter leur cheptel à 450 animaux, ne sont soumis à aucune prescription préalable. Ce sont près de 3 millions de porcs dont la production échappe, ainsi, à toute contrainte environnementale.

Mieux. Cet autre producteur arrive à une moyenne de 13,6 porcelets par portée. Chaque truie produit 30 porcelets par an. Son problème est celui des pertes après naissance : « pour les truies, il faudrait un minimum de 14 tétines ». Evidemment, la nature n’a pas tout prévu, alors, au secours la génétique :

« on arrivera certainement à 16 tétines et à l’avenir peut-être plus ( les 20 tétines existeraient dans la nature) » !

N’ayons pas l’ironie trop facile. Les groupements ont réussi à transformer les éleveurs, qui travaillent souvent par couples familiaux, en personnes plus dépendantes des dirigeants que n’importe quel salarié vis à vis de son patron. Ils se sont endettés, on les y a poussés. Il faut rembourser et, pour cela, produire et encore produire même si la crise vient creuser, un peu plus, l’endettement.

Quant à protéger l’environnement, même si on supporte mal d’être sans cesse montré du doigt et si on est prêt à faire un effort, on ne peut rien faire d’autre que ce qu’a décidé le groupement. Et le groupement a d’autres préoccupations. Au mieux, si les choses se passent bien, on tiendra le coup jusqu’à la retraite après une vie confinée dans un atelier malodorant à pratiquer des gestes répétitifs. On est loin de la vie de plein air et de la liberté du paysan. Si, par malchance, survient la crise de trop, la banque ne suit plus et c’est la faillite. Il se trouvera alors quelqu’un dans le groupement pour reprendre l’affaire à bon prix et peut-être proposer une embauche comme salarié. La survie est difficile dans cette situation d’exploitation féroce, pour ceux qui ne font pas partie du petit groupe des « barons ».

Entre usines d’aliments et abattoirs.

L’éleveur est le plus mal placé dans la chaîne qui mène du soja au jambon. Les dettes, le travail difficile, la crise économique, la pollution, la culpabilisation, constituent son lot. En amont et en aval, les industries de l’aliment et les abattoirs n’exigent de lui qu’une seule chose : qu’il consomme et qu’il produise. Sinon qu’il disparaisse !

L’industrie des aliments constitue la première étape de la filière. 22 millions de tonnes sont produites en France dont le tiers pour l’élevage porcin. L’Ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie) concentre 80% de la production. Augmenter la productivité, diminuer les coûts est la règle. On a vu, avec les « farines animales » contaminées par le prion de la « vache folle », les aliments à la dioxine ou encore ceux aux boues de stations d’épuration, jusqu’où cette politique peut mener. Les éleveurs ont été, encore une fois, les premières victimes de ces pratiques , y compris, ceux dont les animaux n’avaient jamais goûté à ces « farines ». Il a fallu attendre le 2 août 2000, pour qu’un éleveur de la Manche, ait enfin le courage de porter plainte contre les fabricants d’aliments qui avaient contaminé son troupeau.

Les abattoirs sont à l’autre bout de la chaîne. L’Ouest, à nouveau, cumule 74% de l’activité. Une activité qui rapporte. Parmi les dix plus gros abattoirs français, on trouve huit bretons, avec des chiffres d’affaires qui dépassent les 500 millions de francs. Une activité qui s’illustre également par des conditions de travail féroces. Nous en reparlerons.

La Bretagne pêche, par contre, par la transformation. Elle fournit 60% des porcs mais ne produit que 27% de la charcuterie. Beaucoup des saucissons, jambons et pâtés produits dans les terroirs français proviennent de porcs bretons.

Il faut rattacher également au lobby les dirigeants de toutes les industries qui lui fournissent son matériel, équipement des porcheries, tonnes à lisier, équipement des abattoirs. Considérer également tous les bureaux d’études, entreprises de travaux publics, entreprises de matériaux de construction des bâtiments.

Ne pas oublier les banques. Ce sont elles qui orchestrent toute cette activité. Elles décident, en particulier, de la vie et de la mort des éleveurs, tous profondément endettés. Dans cette loterie ce sont les plus gros, c’est à dire ceux qui ont les plus grosses dettes, qui tirent en général le billet gagnant.

Le lobby en action.

En décembre 1995 le lobby se donne un visage en créant le « collectif des salariés et chefs d’entreprises des filières agricoles ». Il s’agit d’organiser le front du refus face à Corinne Lepage qui vient de décider le gel de l’extension des élevages dans les zones excédentaires en lisier. Les 150 entreprises du collectif sont essentiellement finistériennes. En deux mois elles font souffler un vent de panique parmi leurs salariés qui se voient sommés de signer une pétition qui recueillera rapidement 8000 signatures. Bientôt ceux ci seront embarqués dans des norias de cars qui iront grossir les manifestations organisées par leurs patrons. D’emblée la radicalité est affichée. On ne peut accuser le président de la chambre régionale d’agriculture, responsable connu de la F.D.S.E.A, de s’être opposé au développement de l’élevage hors-sol dans la région. Cependant il commence à mesurer le fossé qui s’élargit entre la profession et l’ensemble de la population et accepte de discuter. C’est trop ! Le président de la Porfimad, groupement porcin qui produit 700 000 porcs charcutiers par an, accuse : le président de la chambre aurait fait alliance avec Corinne Lepage « l’avocate des écolos » . Son programme est simple, il faut être en « opposition permanente avec les écolos et ne pas empêcher un éleveur de faire un cochon de plus s’il en a envie ». Quand Dominique Voynet remplace Corinne Lepage au ministère de l’Environnement la pression monte d’un cran. Le président du groupement Porc-Bretagne-Ouest rassemble ses 200 adhérents, producteurs de 555 000 porcs par an pour leur faire savoir qu’il y a « tout à craindre de Dominique Voynet » et qu’il faut maintenir la pression pour conserver le droit d’installer des porcheries partout « y compris en zones d’excédent structurel de lisier ». Il faut reconnaître qu’ils ont, cette fois, quelques raisons de prendre la menace au sérieux.

Si on doit saluer les déclarations de Corinne Lepage, force est de reconnaître qu’elles constituaient un rideau de fumée, personne n’était décidé ni à les appliquer ni à les faire appliquer.

Le premier à monter au créneau pour les dénoncer avait été l’un des amis politiques de la ministre et non des moindres car il s’agissait du député et, à l’époque, président RPR du conseil général du Finistère.

Le préfet du Finistère ayant décidé de bloquer l’extension des élevages dans les vingt cantons excédentaires du département, appliquant ce faisant les directives de la ministre, se voyait rappeler à l’ordre par le responsable RPR qui dénonçait immédiatement le « zèle inutile » du représentant de l’état et l’accusait de se faire « le porte-parole des associations de protection de l’environnement ». La ministre, à plus forte raison, ne trouvait pas grâce : « Madame le ministre de l’Environnement a de belles paroles, mais elle n’est pas comptable de l’économie du département ».

Le message adressé au lobby était donc clair : ne tenez aucun compte des directives ministérielles, nous vous couvrons.

Message parfaitement entendu, les installations sauvages et les extensions illégales se poursuivaient à un rythme soutenu.

Il faut dire que, dans ces années fastes, l’industrie porcine bretonne rapportait des fortunes. Entre 95 et 96 le revenu agricole breton augmentait de 8,4% alors que dans le même temps il baissait de 0,1% en Normandie et de 1,5% dans les pays de Loire. Dans les Côtes d’Armor, département phare que par dérision les bretons désignent parfois sous le nom de « Côtes de Porc », la progression avait même atteint 15,1% (chiffres publiés par le ministère de l’agriculture). La production porcine menait le train avec plus de 20% de progression. Le numéro un de la production, la Cooperl ( 2,5 millions de porcs produits par an ), annonçait des bénéfices records. L’exercice 1997 s’élevait à 106,5 millions contre 77 millions l’année précédente. Une augmentation de 38% en un an ! De quoi arroser large. 30 millions de ces bénéfices seront distribués aux adhérents et 21 millions seront utilisés pour l’intéressement des salariés. Le mépris des règles de production pouvait rapporter gros.

C’est la situation que devait trouver Dominique Voynet en arrivant au ministère : au lieu de calmer les ardeurs des « productivistes libéraux », les déclarations de Corinne Lepage semblaient au contraire avoir accéléré les extensions illégales. Il fallait s’être développé le plus possible avant qu’une réelle volonté politique se manifeste. On comprend dès lors pourquoi les groupements porcins déclaraient « avoir tout à craindre » de la nouvelle ministre. Dès sa prise de fonction le lobby passait à l’attaque préventive.

En juin 97 les présidents des 7 groupements de producteurs de porc du Finistère se réunissaient pour établir le plan de la bataille. En Bretagne les agriculteurs se sont toujours imposés dans la rue, le lobby sait donc que c’est de la rue que viendra sa victoire, il prépare sa manifestation. Elle se tiendra à Morlaix aux confins du Finistère et des Côtes d’Armor en Février 1998. Le « collectif emploi » a mobilisé tous les groupements porcins, les coopératives, les banques, les assurances, les chambres de commerce, les industriels de l’agro-alimentaire. Les cadres ont fait passer le mot : congé pour tout le monde, tous à la manif dans les cars affrétés par les entreprises.

La consigne de résistance circule jusque chez chaque éleveur. Elle est véhiculée par « l’association pour le maintien de élevage en Bretagne (A.M.EB) » :

« Madame, Monsieur, Vous ne l’ignorez pas : l’élevage breton est menacé par des décisions administratives à la fois injustes et néfastes sur le plan économique.

Le 18 Décembre, en effet, les représentants de l’Etat ont confirmé à vos organisations professionnelles leur intention de geler les volumes de production existants sur la base de la situation constatée le 1er janvier 1994.... Cette lettre a pour but de vous dire, qu’en dépit des obstacles dressés sur notre route par une administration parisienne sans prise avec le réel, nous ne perdons pas espoir. Loin de nous laisser gagner par la déprime et d’abandonner comme l’espèrent nos adversaires, nous allons donc nous battre afin que les décisions annoncées à Paris ne soient pas suivies des faits. » Cette missive est signée par « le conseil d’administration de l’AMEB, les groupements de producteurs, les fabricants d’aliments, les abattoirs et les banques ». Le bras de fer est engagé avec Dominique Voynet et Louis le Pensec.

Cette fois pourtant le résultat ne répond pas à l’attente du Lobby. 3000 personnes seulement répondent à l’appel malgré les moyens mis en œuvre. On pensait bloquer la « quatre voies », on se contentera d’une présence « filtrante ». Les temps ont commencé à changer, le pouvoir politique ne se laisse plus aller à la même complicité et, surtout, une nouvelle crise de surproduction démarre qui, cette fois, divise profondément le monde agricole avec d’un côté ceux qui se considèrent encore comme des paysans et de l’autre les industriels de l’agro-alimentaire et leurs alliés, les gros producteurs.